介绍:

最近刚好看了袁哲生的《寂寞的游戏》,里面有位配角外号叫狼狗,既是「我」的朋友,又是村子里最坏最坏的孩子,监狱都进过好几次。每次进监狱还要给自己纹身,胸前就有纹有一只狼狗。二十多年前的台湾文学,几乎让人分不太清它讲的是台湾还是大陆,直到出现了「国中」的字眼,我才意识到故事发生的地点到底在哪里。

要知道《寂寞的游戏》讲述的是「我」14 岁的事情。假如袁哲生是在借小说写自己,那么不妨假设那一年是 1980 年。即便如此久远,14 岁的孩子在监狱进进出出,也着实超出了我的想象。

监狱这种东西,人人都知道它是怎么一回事,但它离大多数人都遥远了。知乎上能看到诸如「马上就要进监狱了,应该注意些什么」的问题,这种问题有一种玄幻感,它太不真实了。我猜很多人都幻想过监狱生活是什么样的,上世纪八十年代甚至有「囚歌」来满足大家的幻想,而我爸爸正是囚歌爱好者之一,还连带着我,让我在很小的时候就可以在邻里之间表演「一不该,二不该」。

但我在整个童年乃至少年时期,都没有在脑中构筑出完整的监狱概念。九十年代的国产犯罪片野蛮生长,有的是赤裸裸(但现在看来依然是虚假)的监狱描写;我还去过旅顺监狱,那是比现在阴暗得多的存在。但是这些形象要么经过艺术加工,要么过于古早,总归朦朦胧胧。

我唯一能跟监狱贴上关系的地方,就是我有个高中同学在做狱警。不过跟他聊天的时候,貌似也聊不出什么有意思的东西来。

有人说,前段时间的上海和北京让人想到巨型的监狱。我想,离真正的监狱或许还远,不过人嘛,总是喜欢在比喻时做一些夸张的。

我不是那种在意身体自由的人——为了避免歧义,我的确切意思是,即便让我在一个小屋子里一直待着,只要供给足够健康的食物,足够供我消遣的文化品,以及一个社交管道让我可以跟别人交流,我也不会觉得太难受。再加上我有幸找了个还算能在短期内扛得住的工作,不至于生活艰难。于是,我在疫情搭建的「监狱」中虽说不能算快乐,却也还过得去。

去年,因为反杀霸凌者获刑 8 年的陈泗翰出狱了,我看了腾讯新闻对他的采访。很难想象一个在监狱里度过 8 年青春的人还能露出这么灿烂的笑容。不幸的陈泗翰原本已经过于不幸,作为优等生的他因为一个现在普遍会被认为是正当防卫的行为在当年被判成了故意伤害,想必就连监狱都因为同情他的不幸而对他施以了足够的怜悯。但即便如此,还是有些东西成为他身上挥之不去的阴影。

我时常在想,被关在家并不可怕,甚至我本人得了奥密克戎也不可怕,毕竟大多数人都只是轻症,可怕的是接连而来的一系列连锁反应:我的室友,我的同事,我的邻居,我的单位,我的小区,我遇到的每一个人都会被我连累,由此产生的道德和舆论压力更是会把人压垮。同样地,我想,对于陈泗翰来说,最让他痛苦的可能甚至不是他八年的「冤」狱,而是因为有犯罪记录而永远无法获得律师执业资格。

跟肉体的束缚相比,还是精神的限制更加让人头痛些。

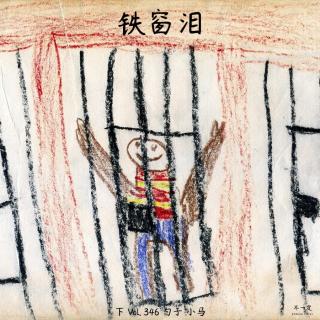

艺术家们可能会比一般人更向往自由,面对任何一种形式的限制和束缚,他们都比一般人更能发出振聋发聩的呐喊。于是林奕匡说自己是「时间的囚犯」,谢天笑说自己是「笼中鸟」,宋岳庭说生活就是一种挣扎。

或许我们总要做一只笼中鸟。从一层笼子中飞出,外面还有一层更大的笼子。

大家还在听