介绍:

我的舅舅方大曾 (上)

作者:张在璇

灰色的小木屋

我没见过舅舅,听母亲说,在我还没出生以前,他就只身离家到烽火连天的抗日前线采访,从此再也没有回来。

我第一次听说家里还有个舅舅,是1950年5岁时随父母从上海回到北京协和胡同七号外婆的方家老宅。老宅很大,占地有一亩多,分前、后两个院落,布局呈“日”字形。北边一排房外婆住,南边一排房姨妈家住,中间一排是我们家,前院的西边有一条过道与后院相连。前院东南角坐落着一个碉堡样的灰色木质小屋,2米多高,4尺见方大。木屋做工十分精细,严丝合缝,在拉开门的右手边一米多高的地方,开了一个32开书本大的“窗”,上下安有木槽,可以插换定做的红、绿玻璃及木板,插上木板,关上门,屋里就黑的什么都看不到了。这真是我和哥哥玩耍的绝好去处。一天,我们在“碉堡”里玩“打仗”游戏,动静很大,正在兴头上,遭到外婆一声厉喝:“你们别在那儿祸害,都给我滚出来,这是你大舅的东西,谁也不准进去!”我从此知道了母亲有个弟弟,我有个舅舅,外婆有个儿子,知道了舅舅在外婆心中的重要位置。后来我知道这个灰色的小木屋是舅舅冲洗胶卷、制作照片的暗房,家里人谁都不愿去动它,直到1969年外婆去世,都原封原样地保留在前院的角落里,因为家里人都知道小木屋是外婆对儿子的念想。多年来,外婆一直不肯离开协和胡同老宅。外婆说,她和舅舅有个约定:“你无论走多远,走多久,回来就到协和胡同来找我,我永远不会搬家,一直等着你。”但是,外婆到底没能等到舅舅归来。然而,忠孝不能两全,国难当头,舅舅所能做的首先是一名忠勇的爱国志士。

失踪的战地记者

舅舅方大曾,又名方德曾,笔名小方,1912年生于北平(北京)。1931年毕业于北平市立一中。听母亲说,他在中学读书时就喜爱摄影,慈祥的外婆花了七块大洋给他买了一台蔡司折叠相机。从此,酷爱摄影的他更加一发不可收拾。姨妈方澄敏说,舅舅经常背着一台相机、一把雨伞、一个背包,徒步到处去拍照。1929年他在北平发起组织创立了“少年影社”,还在社会上举办过公开影展。舅舅1930年考入中法大学经济系,1931年“九·一八”事变后就以满腔热情投入抗日救亡运动,参加“反帝大同盟”,编写机关报《反帝新闻》,并与诗人方殷共同主编《少年先锋》。1935年“一二·九”运动后他加入“中华民族解放先锋队”,当年冬天就勇敢地背着相机到绥东抗日战场采访。

一二·九运动后东北大学学生赴南京进行请愿活动。这是李公朴保存的中外新闻社照片,疑为方大曾摄,现藏国家博物馆。

1936年身为中外新闻社记者的他,冒着生命危险深入绥远前线,进行了长达43天的抗战摄影报道,第一时间报道了著名的绥远抗战,拍摄了数百张照片,并发表了《绥远前线视察记》等战地通讯。

1937年,“七七事变”爆发。7月10日,有着强烈新闻敏感和记者责任感的舅舅得到消息后,立即背着照相机,骑着自行车第一时间赶到卢沟桥事变现场采访,向世界最先报道了震惊中外的“卢沟桥事变”,并写出长篇报道《卢沟桥抗战记》,披露了事变的真相。据姨妈回忆,舅舅这次采访返回途中被日本兵拦阻盘查,因他个头很高,又长了满头斯拉夫型的栗色头发,加之遇事十分冷静,拿出了中英文的中外通讯社名片,也许是“外”字“唬”住了日本兵,居然得以脱身,平安回到家里。回来他匆匆发完稿后,7月23日又带上家中所有的40个胶卷、纸笔和墨水,最后告别了家人,只身去了硝烟滚滚的抗日前线。

他知道哪里能写出最好的抗战新闻和拍到最好的照片,他知道哪里是新闻记者最该去的地方。不久,《保卫卢沟桥之我二十九军英姿》、《我们为自己而抗战》、《民众慰劳》、《敌机轰炸我保定车站》等摄影报道相继被国内外报刊编发。多年以后著名记者陆诒在《悼念抗战初期牺生的小方》一文中写道:“我和小方相识,时在抗战初期的1937年7月28日,我们从保定去长辛店前线采访。范长江特赶到车站送别,并为我们作郑重介绍。当时小方已任《大公报》特派记者……,我们搭平汉路上的兵车到长辛店后,即直奔三十七师戴旅长部访问,戴旅长已到前沿阵地指挥去了。走回长辛店的路上,小方为一个年仅16岁的士兵照相,他身上背着自己的步枪和大刀,手执日本军官的指挥刀、望远镜之类的战利品,笑嘻嘻地凯旋。这时一颗炮弹正在附近爆炸,小方不屑一顾地对我说:‘今天收获不小!’当晚宛平县政府秘书长洪大中接待我们住在长辛店政府办事处,前线炮声彻夜不息。29日上午,我们随军撤退。30日早上回到保定,范长江为我们庆幸生还。当天下午,保定又遭敌机狂炸,孙连仲部队陆续开赴前线,接替二十九军防线。长江和我当晚即搭车回南方,留小方在保定,继续采访平汉路北段战讯。”这是范长江与陆诒最后和舅舅分手的场情景。1937年8月至9月《大公报》上舅舅的战地报道不断,真实地向国内外展现了中华民族不屈不挠奋勇抗敌的英勇场景。家里的亲人一直得不到舅舅的消息,只能通过《大公报》了解他的行踪,在上海的父亲每天回家都要买一份《大公报》,母亲说他们清楚记得 9月17日和25日还看到舅舅的文章《从娘子关出雁门关》和《血战居庸关》,但自9月30日见到他《平汉线北段的变化》这篇战地通讯后,从此就再也没有任何消息了。在这篇署名本报战地特派员小方的战地通讯似乎成了他的“绝唱”,文尾注道:“九一八,写于保定,寄自蠡县”。

舅舅的底片

舅舅从此再也没有回来。他在北京协和胡同家中留下了两小木箱底片。外婆说,小木箱是舅舅在院子里盖灰色小木屋时请木匠一并做的,有1尺多长,半尺多宽,半尺来高,外面漆上土漆专门用来装底片用的。“卢沟桥事变”爆发不久平津沦陷,日伪统治下的京城一片恐怖,到处抓人。胆小的外公怕舅舅留下的那些记录抗日运动的底片惹事,先抱了一个木箱到厨房烧。因家对门的三层小楼上住着日本人,晚上烧怕有火光被发现引起怀疑,白天笼火做饭时就烧一些。后来外婆发现就把另一箱底片藏在了她的大书箱里,这才使舅舅的一箱底片幸免于难。

日本投降后,外婆就把小木箱放在了她卧室的平柜上。这箱底片是家人对舅舅的一个念想,看见它就好像舅舅还在,觉得总有一天他会回家来拿这箱底片。但谁都没有想到1966年“文化大革命”中,家人却很无奈地失去了它。

1966年夏,“红卫兵运动”迅猛发展,最初是在社会上破除“四旧”(即所谓旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯),随后发展为抄家、打人、砸物。舅舅的那箱底片让家里人很紧张,因为他拍摄的《绥远抗战》都是抗战初期布防在绥远前线的傅作义部队,官兵们服装、帽徽以及旗帜都有国民党青天白日的标识,在那个年代收藏这些是犯忌的;他在通讯《冀东一瞥》中,揭露冀东伪政府统治区十分猖獗的娼、赌、烟、毒、走私等社会丑恶现象的照片,那时也都是有口难辩的“四旧”。万一这些底片让“红卫兵”看到,不用说底片,家里的人将会遭受到灭顶之灾。在银行工作的姨妈就来和母亲商量怎麽办,姨妈说她打算瞒着外婆把舅舅的那箱底片交到她工作单位的“红卫兵办公室”,告诉他们这是家里亲人留下的纪念物,看他们如何处置。母亲是一名家庭妇女也没有更好的办法,无奈地说,也只能这样了,但是你一定要注意自己的安全。姨妈在工作单位的人缘很好,说明情况后,“红卫兵办公室”负责人看她态度诚恳就没有为难她,只淡淡地说了一句“那你就放这儿吧。”失落的姨妈回到家里,母亲告诉她外婆已经知道了送底片的事。母亲说,那天外婆问她小木箱怎么不见了?没想到告诉她真相后外婆表现异常平静,沉默了一会儿,像自言自语的说了五个字:“听天由命吧”。

一周后的一天,我正在家休息,上午十点左右,突然听到擂鼓般的打门声并夹杂着喊开门的吼声,我刚打开院门,一群带着“红卫兵”袖标的男女们冲进来直奔后院姨妈家,进屋就乱翻乱砸。他们说是姨父工作单位的“红卫兵”,莫名其妙地说姨父私藏有手枪。因为是亲戚,我们家也没能幸免,连地板都撬了。抄家一直持续到午后,结果什么有价值的东西都没找到,只好扫兴而去。下午,姨父下班回家,见到疮痍满目的刧后院落,满腹冤屈的他气得以头撞门,姨妈含泪安慰他说:“人能平安回来就已经是万幸了。”家人都很庆幸舅舅底片没有在家里,否则后果是可想而知的。

1968年初我离开北京到四川工作,行前去看外婆。83岁的她精神已经不是很好了,在卧室里正斜靠在床上闭着眼睛养神,床边平柜上原放置小木箱的地方已改放了一张舅舅在中学读书时的自拍照。那时我也已经非常喜爱摄影,自然就和外婆聊起舅舅,她可能已经意识到舅舅回不来了,很伤感地对我说:“你照相时可别像你大舅,他太爱冒险了。”她也知道自己身体已大不如从前,又说:“你们记着,等我死了用小木屋给我做个棺材。”我非常难受,心中在流泪,明知道这是一个不可能够实现愿望,但当时还是点头应下了这个不能兑现的承诺。我知道,外婆至死都想和儿子在一起。一年后外婆去世,她到底没能等到舅舅的归来。

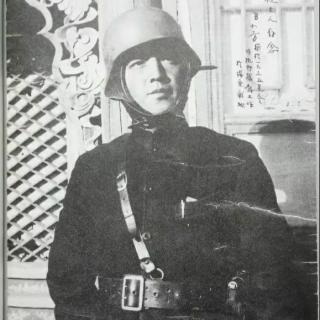

青年方大曾

文化大革命结束后的1979年,退休后的姨妈有一天到原工作单位去玩,在工会办公室的角落里几张废报纸包着一叠叠粉红色的袋子散落在地上,姨妈一眼就认出这是她哥哥的底片。这些底片每一张都是装入一个半透明纸做的内袋,然后再放入一个粉红外袋里,外袋上印有“德记商行”“王府井大街北口路西”的字样。兴奋的姨妈立即找到工会负责人,负责人说“‘红卫兵办公室’早就不在了,这些东西没人管,是你的你就拿回去吧。”欣喜若狂地姨妈迅速把底片小心拾回,仔细包好带回了家。又过了些日子,姨妈又去工会参加退休职工活动,聚餐时看见食堂大师傅用装底片的小木箱在卖饭票,她就跑到街上买了一个白铁皮做的箱子,找到大师傅商量换回小木箱。说明情况后大师傅很爽快地答应了。失而复得,舅舅的小木箱和底片离开家十三年后又奇迹般地回到家中,这是它躲过的第二次刧难。

大家还在听