介绍:

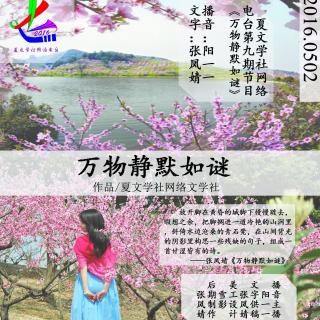

万物静默如谜

请允许我们的叙述从“从前”开始。我们说出从前,就以为这我们已经在时间上设置了一个悬念。沿着从前这根藤蔓,我们顺藤摸瓜,找到从前的地点、人物和事件,之后的情节水到渠成。

从前,一个很辽阔的概念,仿佛很久很久以前,远得让你看不见。我们倒下以后,从前就剩下一个孤立的立体或平面。在若干年后的某个傍晚,有人会站在我们的墓地前说出一个不可回避的词:怀念。

河流是村庄与城市的边界。我住在喧闹与繁华的对岸,也就是遥远的另一岸,已经多年。多年之后,我也要去过那边的生活了。虽然事实上,并不遥远,11路公交每天不知道要丈量多少次这个距离。但还是感觉河水,把我推出了她的白天与黑夜。从此,我过着热闹的孤单。

我未曾打探她的源头,或是去向,但我永远记得这条在我生命中长流不息的河。就凭她给我孤独的童年,涂上过清澈的颜色。那些年,只剩树木与虫鸣的故事,总会有河水疗慰疼痛的岁月。记忆中的河水清澈,也不算深,偶尔几块被风吹落的叶子使水面泛起涟漪。河水常年流淌,淙淙的水声极有节奏感,是平静烦躁的良药。每每记起它,我的眼前就会浮现好多好多的图画,鲜活有声。

对岸是一大片桃林。桃花开得如火如荼,远远望去,似一片彩霞悬在半空,又如空中着了火。再过些时日,小孩子就会一起从水浅的地方淌过河去摘桃吃。其实,那时不打招呼的采摘。金色的落日余晖洒在水面上,水波耀眼,激起的水珠中折射出闪闪光芒,成了璀璨的珍珠,映着孩子们的笑脸,我觉得那就如岸的那边,怎么想也想不出的风景。

回荡在整个下午的声音,除了滩涂上银铃般的笑声,就是老牛哞哞的憨笑。夜色笼罩下的河,水声依旧响亮,周围的玉米地,阴森森的。河这一岸的冬天,寒冷枯燥,小溪干得像条麻绳,距离之外每日往返。“人生似流水,注定要颠沛流离。”即使在很远的地方,都不会忘了这句话。

辛波斯卡有一首诗,叫做《三个最奇怪的词》。

当我说出“未来”这个词,

第一个音节就已属过去。

当我说出“寂静”这个词,

我已破坏了它。

当我说出“虚无”这个词,

我已创造了虚无自身所不能把握的事物。

我们已经不再是过去的我们,我们都已经融入了过去中去。她在《天空》里这样写道:“我吞噬天空,我排泄天空。我是陷阱中的陷阱,被居住的居民,被拥抱的拥抱,回答问题的问题。分为天与地——这非思索整体的合宜方式,只不过让我继续生活,在一个较明确的地址,让找我的人可以迅速找到我。我的特征是,狂喜与绝望。”

这好似一种对过往的厌倦,写出了虚幻与真实交错中的坠落,仿佛看到了不愿意等待繁星之夜的辛波斯卡,她厌恶被窗框、窗台、甚至是窗玻璃囚困的天空,不愿意开口说一句话,讨厌仰望,讨厌用眼睛去观看注视这一切。在她的诗里,你看见生灵缱绻颓废和绝望的气息,墙壁,帷幕,曲颈的天鹅。属于她个人的想象世界里,看到翻滚的浪潮卷落梦境灰紫色的影子。

于是,梦境成疮,她否定了一切常规、一切传统,一切被那些框条枝丫覆盖着的天空,一切被条条框框铐住的,让人无法站稳无法解脱的自由。即使逃出这这扇窗,有了机会到天空中去,最后也会掉落深渊,从天空坠入天空。思想的累赘应该揭露埋葬生命的真实,放逐想象,从一个世界颠沛到另一个世界,模糊的想象中,天光渲染,彩云铺陈。

怀念所有印象中熟悉的,不过是在落日的城市里,面对一片废墟,徒劳地说着怀念和赞美。辛波斯卡说再见的时候,也许是因为她本来就不需要依赖文字生存,所以文字早就紧紧贴在了她的血管壁里、肌肤里、目光的纹理里。弥补了那些肮脏的、但却充满俗世欢乐和事实的当下世界的无数小小缺憾的五彩石。充满诡谲,这一切的来处和去处都已经模糊,远不是简单的、单线条的思维可以概括和诠释。在必然性里挣扎的偶然性,让这些五彩石成为了从一个独特角度认识这个世界的小小契机。

对辛波斯卡这一生最贴切的形容,是她的朋友波兰诗人米沃什的诗句:“不想成为上帝或成为英雄。只是成为一棵树,为岁月而生长,不伤害任何人。优雅、狡黠、举足若轻,灵感的瞬间,平凡的事物都忽然的陌生化了。”她懂得诗和生命的况味,她偏爱写诗的荒谬,胜过不写诗的荒谬。

“我没有到达那座城,按照我原先的安排。一封未寄出的信,向你发出了预告,你也没有前往火车站,在那预定的时刻。火车驶进了第三站台,众多的乘客纷纷下车。在走向出口的熙熙攘攘人群中,并没有我这个人。有几个匆匆忙忙的女人,代替了我在,人流中的位置。”

也许就在某年某月某一天,空气里弥漫着桂花香。我们并肩坐在一个很舒适的位置上。面前可能是水池,水池中央立着座假山,假山上源源不断地流着清水,假山周围爬满了甲龟,阳光很温暖地照在水面上,抬头就能看见斜对面的远山。我们不停的说话,时间不停流逝。我们一直用语言来巩固和提醒一个词:现在。但我们一直没有位置说这个不确定的词,只是因为位置是一个不确定的词。

你在这个不知名的小城,没有到过的火车站,还在坚持期待着什么?我们一直在通过不同的谈话重复着同一个意思:坚持。但是很茫然,坚持又能持续多久呢?至少在目前,我们的坚定应该没有具体的时间期限。当然,前提是如果我们没有及时更新和改变脑海中的观念。

我们在坚持中不断产生新的问题,又不断衍生新的概念。我们不断地给感情加热和降温,不断地怀疑和否定自身,我们彼此交换着说再见和晚安。我们在拥挤的泪水里不断地为自己制造一起又一起的交通障碍。事实上,我们的意思很明显,只是容易间断。倘若坚持本身真的已毫无意义,那么我们的坚持只是一次本能的哭叫和逃避。

泰坦尼克号下沉后,我们看到一幕浪漫主义的悲剧,倘若船没有下沉下去的话,我们看到的将会是另一种意义上的悲剧,即现实主义的悲剧。而当下现代的我们,头脑里早已缺乏深刻的悲剧意识。我们往往做着事与愿违的决定。我们经过的墙、门、巷、船和桥。捧着被人的药罐,鞋子被一双脚印分开,桃梨在门外孤独的腐烂。把一句话从秋天说道冬天,说着无关紧要的事情,比如叶子和烟,毫不相关。

辛波斯卡带我们站在世界的边缘,触摸宇宙最细微裸露的心脏,沉眠在黑暗的海里就枕睡着发光的星云。在你哭泣的滂沱大雨里,对你露出微笑的眼睛,在你无数次坠落深渊时,只是从上一层的天空坠入了下一层的天空。人在现实中总是那么的无能为力,只能自以为是的把握其实不可控制的微小的东西。

正如美国作家奥尼尔说过一句话:“人的内在精神是悲剧的来源。”没有一句话能比这句话带给人跟多的震撼,在奥尼尔的时代,经历了世界大战等历史事件,人们尽管还追求着世界对生活意义的解释,但个人的卑微化已经得到充分的彰显。奥尼尔认为,内心的希望是人生活的动力,然而我们的生活总被各种欲望所牵引,被各种杂乱的东西所缠绕,内心的基石不断在丧失,因而人生不得实现。

然而我们的当代是多么的辽阔,它在不断的交织、膨胀、炮制、攀折和撞击。它在熙熙攘攘中发育、防御、犯禁、开刀,在无限的开放性上衍生成一个无中心但相互连接的球形社会。然而向往自由的诗人,却在微笑中走向沉迷,并乐此不疲,在分叉的小径前普遍选择最无阻力的方向,用笔写下了最隐性的控诉。

写诗的人总是得感性的,对于一个美好的事物,比如风景,比如美人,都不能吝啬赞美。美是永恒的,也是稍纵即逝的,美有许多种,要绕的美,让人不敢欣赏。平民气质的美,但又有区别,在一种情况下会迫不及待地写下来又分两种:署名和匿名,匿名是对于美的不信任感,另一种是放在心底,是对美的不忍发掘。

这都仅仅归结与美,和感情是没有关系。对美的信仰和对爱的怀疑并不矛盾。我们发掘美,可能只是失望,没有完美的事物,没有事物能够按部就班按照你的愿发展。美本身是带给人快乐的,把美当成扮演的一个角色而不是它本身就不会有太多的纠结,所以我们遇到美,是不是应该适可而止呢?

我们的生活是一个湮没着失望和沉重的大钟,我们用希望和美好去敲打它,发出不容质疑的浑厚回应。我们不甘,愤怒到无奈,生活从来都有定数,被安排选择。没有人是上帝的宠儿,没有谁会不战而胜。那么,让我们举起手中的一切可以成为武器的武器,为我们的自由和奢求而反抗,凭什么被击垮,又怎会后退。哪怕遍体鳞伤也无需做生活的俘虏,无需任其摆布。

陀思妥耶夫斯基在《被侮辱与被损害的人》里借着一个不起眼的小角色,说出了对诗人的嘲弄。“写家,诗人!真叫人纳闷......这些写诗的,什么时候变成了一行当,变成了一种官衔的呢?这种人终究只会乱写乱画的,靠不住吧!”陀思妥耶夫斯基塑造的这样一个阶级最下下等的小人物说的话,却在百年后一语成谶。

辛波斯卡在诺贝尔文学奖的颁奖礼上演讲时说过一段话:“在诗歌的语言中,每一个词语都被权衡,绝无寻常或正常之物。没有一块石头或者一朵石头之上的云是寻常的。没有一个白昼和白昼之后的夜晚时寻常的。总之,没有一个存在,没有任何人的存在是寻常的。”

很多人把写诗变成一种浑浊的收张,诗词字句变成了程序化的书面表达,没有感情血肉和思维的白骨。诗人的使命越来越苍白,太多的衍生附属品,太多的反讽和破碎让人们无所适从。辛波斯卡,这

大家还在听