介绍:

巴水巴山一棹回,

巴舟飞渡暮猿哀。

蛮烟起处巫娥隐,

楚雨晴时叠嶂开。

流急波长轻若逝,

崖高壁绝陡如裁。

峰移十二云天外,

直泻惊涛似动雷。

——淞雲诗《游三峡》

七言律诗,是中国近体诗的一种,因其格律严密,故名。起源于南北朝,发展于唐初,成熟于盛唐。七律是律诗的一种,由八句组成,每句七个字,每两句为一联,共四联,分别是首联、颔联、颈联和尾联。中两联必须对仗。第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押,通常押平声。其有四种基本句式:平起首句入韵,平起首句不入韵,仄起首句入韵,仄起首句不入韵。 淞雲此诗是标准的仄起入韵式七律。

我初识三峡是在《三峡美》的歌词里,“诗中的山,画中的水,奇峰托白云,峡江流翡翠,百丈飞泉溅玉珠”,这迷人的美景曾多少次走进过我的梦里,并深深地驻留在我的心间!

今天有幸随淞雲美妙的文笔一游,我整颗心都要融化在这神奇的仙境之中了。如果说浪漫主义诗人李白的“千里江陵一日还”是以空间之远与时间之短作悬殊对比,让我们充分感受诗人“一日”而行“千里”的痛快和他遇赦的喜悦之情的话,那么诗人淞雲的“巴水巴山一棹回”,通过叠字和数字的巧用,更见气势,更显胸襟。淞雲只借一棹而畅游万里峡江,“胜似闲庭信步”。

驾舟飞渡于碧水之上,两岸青山不时有暮猿长啸,绕谷传响,哀转久绝。曾有渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”。

提起巫峡,我们总会想到那缥缈迷人的云,“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”。这如仙似幻,令人充满无限遐想的巫山之云,浪漫飘逸,变幻莫测。如风缭绕,似影迷离。冥冥中,流淌着我绵长的依恋,浓醉着我焦灼的渴望。

“蛮烟起处巫娥隐”,如果说三峡之美,最美在巫峡。那么,神女峰之美,当是巫峡十二峰之首了。她纤丽奇峭,真无愧是三峡之灵魂也。她临崖兀立,云遮雾裹,朝迎晨曦之冉冉,暮送晚霞之袅袅。她离仙入凡,心系怀王,忠贞不渝,年年相望,日久终化石,向世人展示着一份隐逸脱俗的美。但我却更欣赏舒婷笔下“ 与其在悬崖上展览千年,不如在爱人肩头痛哭一晚”的那份洒脱和淋漓。瞬息间,我心底那久违的柔情和依稀的爱意,渐渐萌醒了、冉冉复苏着……

“楚雨晴时叠嶂开”,待雨过天晴,奇峰绝嶂尽入诗人眼帘。胜景迭出、江山如画,巍峨的群山纵横交错,撑起了巫峡大地雄浑的脊梁。绵延的峡江,逶迤千里,聚三山九峡、汇巴山蜀水。

颔联中巫娥的一隐与叠嶂的一开,使动与静、虚与实融为了一体,片刻的直观中,让我们感受到了运动着的时空景象,呈现出了律动的美感。

淞雲在与自然的双向对视中,寻求着一种朦胧迷幻、悠闲自在的感受,在动的意象中领悟着静的本体,从而进入景我合一、物己双忘的精神世界,这也是六朝以来中国传统文人所追求的一种人生境界。

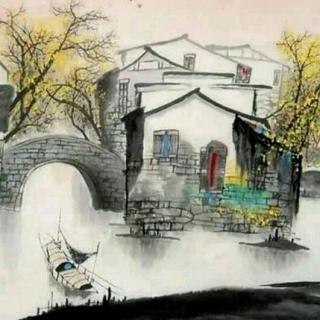

峡江两岸,青山不断,层峦如屏,更有奇峰突兀,怪石嶙峋,悬泉瀑布,飞漱其间。正如淞雲诗中所写“流急波长轻若逝,崖高壁绝陡如裁”。这气势恢宏,栩栩如生的一笔,以形写神,畅神达意,以虚带实,虚实相生,追求了一种“妙在似与不似之间”的意境。“含情而能达,会景而生心,体物而得神”。宛如一幅澄明爽澈的泼墨山水画,令人心旷神怡。

瞬息间,诗人淞雲的灵魂在山水中停歇,感受着自由的存在,无心、无念的与自然对话、守望,让心灵获得了又一次的丰富。

著名诗人丁芒曾说过,诗要有个“翘尾巴”的结尾,淞雲深谙此道。“峰移十二云天外,直泻惊涛似动雷”此一转结,如高山跌瀑,深海涌浪,摄人心魂,顷刻间引人生发一种凌空夺势,酣畅淋漓,积极向上的精神力量。此处,足见淞雲出语奇绝,造境的匠心之妙。

那云蒸霞蔚,重岩叠嶂的壮观景象,那峰回忽自转,云开别有天的意境,那“蛮烟”起处坐待“楚雨”晴的浪漫,那“流急波长轻若逝”的飘逸,还有那“崖高壁绝陡如裁”的俊峭。纷呈万象尽随云飘峰移,惊涛直泻,一时间声震如雷,诗韵凝虹,尽显锋芒,气势夺人。

一番惊天动地之后,让我们屏声静气,隔着蛮烟楚雨,观山头的缥缈,想象叠嶂深处的诗人,在清远的山水间,自在往来,不与红尘争,独与白云知。

大家还在听