介绍:

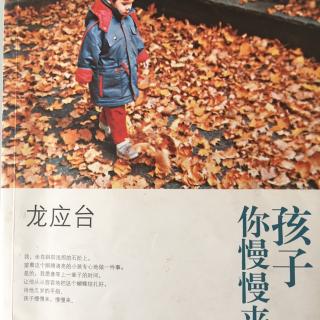

【孩子的跋语】《放手》/华安(龙应台长子)

写童年不是个容易的题目;童年仿佛很近,然而幼稚的记忆是模糊的,片段的印象也没有时间的顺序,我很难找出一条逻辑清晰的线来叙述。儿时跟父亲相处的时间少,但个别的场景分明,大部分的时间都环绕着母亲,但是因为太多,印象就朦胧成一团。

我的父母亲太不一样了:父亲扮演了一个放任自由的角色,但是对我的成长细节没什么理解。相对之下,母亲就变成集责任于一身的严格的教育者,但是又充满温暖。母亲和我最大的歧异在于,我只在乎好玩,她却很在意什么是我将来需要的才能或者品格。譬如弹钢琴,在母亲面前假装练琴练了八年,其实根本没练,今天也全忘光了;这场拔河,我是赢了。譬如游泳,母亲说游泳重要,所以我就努力杯葛,总是用最慢的速度走向体育馆,好几次,我走到的时候,游泳课已经下课了。被母亲逮着时,她会连拉带扯地把我塞进汽车里,一路“ 押”到游泳池,但是这种猫抓老鼠的游戏,总是老鼠赢的几率高。

我承认自己是个顽皮的孩子。琴弹得不好,泳游得不精,我也没法倒过来“指控”她说:“当年我小,你应该强迫我啊。”因为我记得那么清楚,当年她就说:“好,现在我不强迫你了,但是你长大以后不要倒过来埋怨我没强迫你喔。”

尽管我们之间一直有这种成长的“拔河”,母亲却仍然以一种安静的、潜移默化的方式,把我教育成了一个,用她的语言来说,“像一株小树一样正直”的人。跟我接触的德国人总是说:“安德烈的思想和举止特别成熟。”我大概不得不感谢我的母亲。是她教了我如何作深刻的批判、理性的思考,尤其是对于现象如何敏锐静观。当然,并非事事美好。我超强的“敏锐静观”能力,往往不是用在该用的地方,譬如课堂里枯燥无味的讲课,而是在不该用的地方,譬如课堂外头唱歌的小鸟。接连四年的成绩单上,不同的导师却都写相同的评语:安德烈不够专心。

跟什么都“放手”的父亲比起来,母亲简直就是我和弟弟的“家庭独裁”。今天我能够理解了:她对我一方面极其严格,督促我努力学习、认真做事,一方面却又极其讲究自由尊重和理性思考。这两种有点矛盾的态度来自她自己身上两个成长印记:一个是她本身在台湾所受的教养—保守的、传统的,另一个却是,她是一个成长在六十年代末、七十年代初的知识分子——崇尚自由和理性。

华飞所记忆的童年和我作为“老大”的是有差异的。他记忆中,妈妈有很多的口头威胁却从来不曾真正对我们“动武”——那是他的部分。我可记得她的梳子,还有那一支细小的鸡毛掸子,手心打得可疼,有时候也打屁股,还有,总共有两次,她甚至打了我的脸。

当然最多、最鲜明的记忆,还是那些温馨甜美的时光。周末,一整个晚上我们三人围在床上一起朗读、讲故事,整个晚上。从安徒生童话、希腊神话到传统的中国民间故事,从花木兰到三国演义,我们的视野地平线简直是一种无限宽阔的开展。母亲和我们这种亲密相处方式,说起来就仿佛是现代亲子教科书里会鼓吹的一种知性教育范本,但是对于当时的我们,也不过就是晚上与母亲的温存时刻,而且,为了不睡觉,讲故事朗读的时间,能拖多长就拖多长,愈长愈好。

就在我写的此刻,更多的回忆一点一滴地渗进我的思维。以我和弟弟、和母亲的关系来说,我一点儿也不觉得这两个人是我的“家人”,反而比较觉得他们是我的挚友。对我的朋友们我是不太愿意承认的,但实情是,我是在和华飞的日夜厮磨中长大的,而母亲,更曾是我的宇宙核心。一个典型的下午,做了功课(或说,我假装做了功课之后),我们俩一定是在母亲的书房里流连。每当“底笛”和我在书房里乱搞了什么异想天开的事,母亲就会从书桌上抬起头来说:“喂,看看书怎么样?”

她没变,这个句子到今天她还在说—而我也没变,仍旧不爱看书。希望我“发挥潜能”的这个想法在母亲心中,有时会引发一种极其尴尬的情况。我记得五年级时,母亲收到学校一个通知:如果认为孩子有音乐天分,家长可以带孩子去面试,以便进音乐资优班。母亲以为这是所有孩子都得上的课,因此如约带了我,准时到达了音乐教室门口。坐在钢琴旁的老师,要我开口唱一首最简单的德国儿歌,我却当场吓呆了,一个字都唱不出来,咿咿呀呀不成音调,手指放上琴键,却一个音也弹不下去。音乐老师显然不耐烦了,跟母亲解释,这是有特殊“天分”的孩子才需要来,母亲却觉得,她收到的信明明说是每个人都得来的。

当然母亲理解错了。

那是第一次,我发现,德国是一个母亲不熟悉的“异国文化”,在这个孩子的“异国文化”——我的“本土文化”里,我比她还行。十岁,我就发现,在抽象思维和大视野、大问题上,她好像懂得很多,但是德国生活里的琐琐碎碎、点点滴滴,华安懂得多。因为这种“分裂”,我就常常和她有不同意见,最严重的时候,甚至还因为有这样不进入“状况”的母亲而觉得羞愧。

今天,我却以母亲的“异国文化”为荣,以这样的母亲为荣。即使我们在过去的岁月里常常有沟通的困难,我想告诉她:不要忘记这些过去的记忆,因为这些记忆,会跟着我们的人生,一生一世,只不过,它们不再像我们儿时那么的明显。你可以说:“孩子你慢慢来”,可是有时候,快快地“放手”或许也是必要的。我知道,这很难,难极了,但是如果你记得我们儿时的甜蜜时光,如果你知道你在我们心中永远的位置,或许,它就会容易一点点。

写于十九岁时

大家还在听