介绍:

方曌(主持):谢谢许老师。周濂老师来得稍微晚了一些,我还是要照例做一个“个人印象”式的介绍。

我和周濂老师相识于牛津大学,当时我们有一场“未完的对话”,我是学生他是老师,我当时向他请教有关约翰•斯图尔特的几个问题,可是总有一种所答非所问的感觉。后来我才知道我一直是“刺猬”像,而他一直有“狐狸的嗅觉”。

回国以后我看到他的书、充满灵性的文笔,才知道未完对话的原因是那些问题没有办法在那样的场合得到解答。今天借由这个机会,我个人再向周濂老师请教自由主义的问题,也希望他的灵性表达能为我们带来伯林的思想侧面。我们有请周老师。

周濂:谢谢方曌兄的介绍。我首先要向刘东老师、许章润老师和在座的各位朋友道歉。我低估了北京交通的复杂程度,其实我提前一个小时就从人大出来,结果刚出人大门口前面就出了车祸,被堵了半个小时。

刚刚听完刘老师和许老师的发言,我就想起李白的一句诗“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。两位老师几乎把该说的话都说完了,我坐在这里很着急,一直在急速地运转大脑:我到底还能说些什么?我想说两三点补充意见。

伯林也许是二十世纪政治哲学家中对中国普通读者影响最大、同时也是误读最深的一位。这也许是思想传播的一个悖论,影响越大的作家,越可能以一种“刻板印象”的方式被广为传播。比如大家一说起伯林,就会很自然地想起他的“两种自由”概念,一说起两种自由,很自然地就认为伯林是主张消极自由而反对积极自由的,但是如果细读他的文本,你会意识到伯林的观点要复杂得多。

一方面,他并不认为积极自由“必然”会导致专制主义和极权主义,另一方面,他强调消极自由也有可能被专制主义利用,比如他说:“毫无疑问需要记住,消极自由的信念同样相容于巨大而持久的社会罪恶,并且(考虑到观念对行为的影响)曾经在造就这些罪恶上扮演过自己的角色。”这是一个非常值得我们深思的观察。尽管积极自由的扭曲版本常常作为压迫的学说,成为专制主义的有益武器,但是消极自由及其伴随而来的犬儒主义,同样有可能成为专制主义的共谋。

伯林之所以在《两种自由概念》这篇文章中着重谈积极自由变体的危害性,是因为在二十世纪的政治现实中积极自由带来的危害更大一些,但这并不意味着伯林会毫无保留地拥抱消极自由。作为一个价值多元论坚定的支持者,伯林不可能把某一个价值或观念放在绝对的位置上,无论是积极自由还是消极自由。所以我认为今天阅读伯林需要以一种更加复杂的方式去进入他的文本和思路。

伯林的《两种自由概念》深受法国哲学家贡斯当的启发,相比而言,我个人认为贡斯当对“古代人的自由”和“现代人的自由”的关系的理解优于伯林的理解。为什么这么说?因为贡斯当认为“古代人的自由”——也即政治参与的自由——保护了“现代人的自由”,也即退回到个人生活的自由。如果失去了“古代人的自由”这个屏障的话,“现代人的自由”也有可能丧失。我们今天越来越清楚地意识到,我们不可能龟缩在消极自由为我们提供的安全网中,只有努力争取某种程度的“古代人的自由”,才有可能真正地保护“现代人的自由”。

我非常认同刘东老师的观点,我们应该认真对待伯林关于自由主义和民族主义之复杂关系的思考。未来中国政治的发展,有可能是“二民主义”,一是民生,一是民族。对内,通过经济增长,提高人民的福利,满足老百姓的口腹之欲来赢得政治的稳定;对外,通过各种各样的由头,来激发普通民众的民族情绪。

自由主义传统从来都重视社会正义和分配正义这些概念,但是往往把民族主义视为洪水猛兽,我认为自由主义应该正面阐释和回应民族主义的挑战,而不是一味地加以拒斥,就此而言,伯林为我们提供了“自由民族主义”这个极其重要的思想资源。

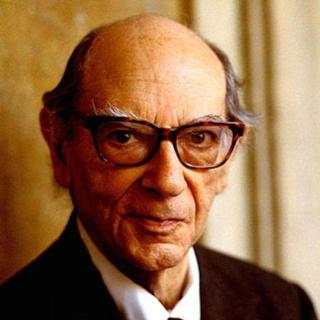

最后我想谈一个观点,中国的知识界、媒体和普罗大众对自由主义存在一个根深蒂固的误读,这个误读追本溯源也许可以找到伯林身上,伯林说“我总是活在表层上”。这个论述曾经被钱永祥先生作为他《读书》杂志的标题。刚刚许老师说过,伯林活得足够久——他生于1909年,卒于1997年,漫长的一生使得他能够目睹苏俄帝国、纳粹帝国的兴与亡。

但是伯林不是一个历史终结论者,在他看来历史进程没有所谓的顶点和终点,人们只是在心理上需要历史的顶点或历史的终点而创造出这些概念,因为人类无法面对“冲突永无止境”这一可能性。但是遗憾的是,就像伯林最喜欢的作家赫尔岑说过的那样,“基本的问题可能是永远无法解决的”。面对基本问题,我们没有一劳永逸的解决方案,一个人可以做的全部只是尝试去解决,仅仅只是“尝试”去解决,但没有人可以保证提供终极的解决方案。

另一方面,伯林虽然深刻地认识到历史是没有终点的,面对纷繁芜杂的政治问题不存在一劳永逸的解决方案,但伯林没有堕入怀疑主义和相对主义的深渊。他钟爱俄罗斯的思想家,他明白这些哲人凭着求真意志的冲动去追寻伟大社会可能会造成原子弹式的破坏力,所以他批评说“这些人习惯于将观念推究到最极端甚至荒谬的程度,他们将道德怯懦视为对真理的畏惧”。

伯林本人恰恰与俄罗斯思想家持相反态度,就像我刚才说的他始终自觉地活在表层上,关于这个论述我个人认为可以分几个层面去解释。

第一个层面是本体论的层面,我们知道“一和多”之争是古希腊以降一个永恒的哲学难题,伯林所主张的多元主义针对的正是一元论,一元论认为在变化万千的表象背后存在确定无疑的本质,看似纷繁芜杂相互冲突的问题其实存在唯一正确的答案。而多元论认为我们应该停留在纷繁芜杂的表层,不去追问那个看似通体明澈、实际虚幻的本体世界,不以寻求大写真理的名义投身到诸神之争的政治世界当中去。

值得深思的是,罗尔斯曾经说过类似的话,他自称始终愿意“停留在哲学的表面上”,对真理的概念采取悬隔的态度。伯林和罗尔斯为什么选择这么做?是因为他们深刻地认识到人类过往的政治历史中以真理的名义所造成的巨大灾难。当然,这并不意味真理这个问题不重要,而恰恰是因为它太重要了,所以不能通过政治活动来解决它们。

第二个解释的层面关乎个人的气质和生活方式。许章润老师说伯林是一个贵族式的人物,对此我也不否认,但同时伯林也是一个很世俗乃至庸俗的人。伯林曾经很坦然地承认,自己是一个文雅到有些浅薄的人,是一个絮叨到有些庸俗的人。怎么去理解伯林这些自嘲式的自我确认?

我想起前两天读到的一段话,有一个著名的翻译家叫孙仲旭,他因为抑郁症而自杀。自杀前他在微博上留下一段话,这段话引自尼采:“与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙;凝视深渊过久,深渊将回以凝视。”我觉得伯林是深刻地意识到这一点,他不愿意成为恶龙、不愿意坠入深渊,所以宁可将自己的日常生活保留在一种快乐、轻率甚至是恣意的层面上,虽然这跟他内心的焦灼不安、左冲右突形成了巨大的反差。但是他能够做到这种反差,并维持微妙的平衡,恰恰体现出伯林思想上的节制和健全的现实感,这一点是非常难能可贵的。

我始终认为我们不能从字面意义上想当然地去理解“我始终活在表层上”这句话,伯林在《自由四论》提到一句话我觉得非常精彩:“文明人和野蛮人的差异在于前者了解到个人信念只具有相对的有效性,但却能坚定不移地捍卫这些信念。”

这让我想起帕斯卡尔的另外一句话,有异曲同工之妙:“我们知道得太少,因而当不了独断论者,但又知道得太多,而不能成为怀疑论主义者”。人是一种有理性的同时又是有限度的存在者,这是我们难以摆脱的宿命。无论是在政治生活、个人生活还是哲学生活中,伯林非常好地体会到人的宿命,并在这些约束下把他的人生做到了极致。

……

周濂:我再补充一两点。我想强调的是,伯林不是一个自由主义的斗士,斗士这个词跟伯林毫无关系,无论是实践还是思想,他始终是一个犹豫不定的旁观者,他对于浪漫主义、民族主义甚至是法西斯主义,都有非常多的同情的理解。用约翰•格林的话说,伯林拥有超乎常人的“移情”的能力。

我曾经读到一句话,我认为这是对伯林非常中肯的批评:“伯林不如少一点理解,多一点谴责。”这句话当然是在批评伯林,但如果从积极的角度看,这恰恰说明伯林面对异质思想时,更愿意俯下身来,去倾听、去摩挲、去深入对方的脉络。

为“共同的理解”付出的代价是非常巨大的,我们回想一下日常经验,我们跟父母、朋友、爱人所能达成的共同理解况且如此之少,怎么可能要求十三亿人在政治生活中达成深厚的共同理解呢?范围越广,共同理解越是注定只能停留在表面上,比如说对抽象的正义原则的认可、对宪法条文的认可,但是如果要深入到宗教、文化、爱,这些人类灵魂深处的领域,想要达到共同的理解难度之大可以想见。

在这个意义上,我想要调整一下对伯林的看法,他在政治和个人生活中始终停留在表层上,但是他在精神生活中从来没有停留在表层上,而是一猛子扎到了精神世界的马里亚纳海沟,去跟他所认为的最伟大的思想家进行对话,比如赫尔岑、维科、马基雅维利。

还有一点需要补充的是,刚刚许章润老师也谈到,消极自由最核心的想法是选择的自由,就是这个世界给你打开多少道门,为你提供多少种可能。伯林说这种可能性是一种客观的存在,不是一种主观的存在,这怎么理解?

举一个例子,对于西南山区的一个从没上过网的小孩,有人也许会认为,对他来说不能上YouTube,twitter,facebook不会造成任何伤害,因为这些可能性从来没有进入到他的主

大家还在听