介绍:

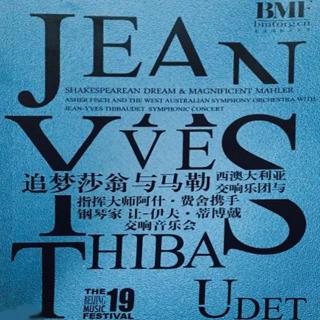

寒露过了,秋意更浓,天气渐冷,音乐的热度却让京城的乐迷兴奋。每年一度的北京国际音乐节上周日在中山音乐堂揭开帷幕,我台对开幕式音乐会进行了现场直播,引起听众极大兴趣;在接下来的演出中,我台还将对捷克爱乐的音乐会及其中多场精彩演出进行直播和录播,欢迎大家关注北京音乐广播近期的节目安排,今天的软件时间我们将把最新鲜的现场录音带给大家,我们要听到的是音乐节开幕第2天“追梦莎翁与马勒”——西澳大利亚交响乐团音乐会精彩瞬间。

门德尔松《仲夏夜之梦序曲》揭开了这场音乐会的序幕,这部作品是古典音乐会最经常上演的开场乐曲,在虚无缥缈的短引子之后,音乐进入小提琴顿音奏出的轻盈灵巧的第一主题,描绘了小精灵在朦胧的月光下嬉游的舞蹈。随后出现的第二主题欢乐而愉快,由管弦乐齐奏伴随着雄壮的号角,呈现出粗犷有力的舞蹈音乐,并立即转入热情激动而温顺的恋人主题,曲调朴素动人。经过多次音乐的发展变化,乐队又奏出了舞蹈性的新主题,具有幽默、谐谑的特征。

《仲夏夜之梦序曲》是门德尔松的代表作,它曲调明快、欢乐,是作者幸福生活、开朗情绪的写照。曲中展现了神话般的幻想、大自然的神秘色彩和诗情画意。全曲充满了一个十七岁的年轻人流露出的青春活力和清新气息,又体现了同龄人难以掌握的技巧和卓越的音乐表现力,充分表现出作曲家的创作风格及独特才华。

西澳大利亚交响乐团成立于1928年,是大洋洲地区历史最悠久的管弦乐团之一,是与悉尼、墨尔本等交响乐团齐名的澳洲顶级乐团,曾多次获得澳大利亚表演艺术协会颁发的古典音乐大奖。2006年乐团曾在著名指挥家马蒂亚斯·巴梅特带领下,历史性地进行首次中国巡演。而此次是乐团阔别中国舞台十年后再次归来,并在现任首席指挥阿什·费舍率领下首次献艺北京国际音乐节舞台。说起来我们也是第一次在现场聆听他们的演奏,从这首乐曲中我对这个乐团的第一印象是弦乐音色柔美但有些偏软,应付仲夏夜序曲这样的作品没有问题,但能否应对本场音乐会第三部大作品《马勒第5交响曲》中管乐和打击乐的猛烈冲击,还真有点让人担心!究竟他们表现怎样还是让我们继续聆听。

这场音乐会的第2首乐曲是法国作曲家圣桑的第5钢琴协奏曲“埃及”,圣-桑是浪漫主义音乐时期的法国钢琴及管风琴演奏家,也是一位多产的作曲家。他的作品对法国及世界乐坛有深远的影响,重要的作品包括管弦乐《动物狂欢节》、《骷髅之舞》,歌剧《参孙与达利拉》以及《第3“管风琴交响曲”等等。钢琴作品方面,他一共作有5首钢琴协奏曲,其中第2、4、5首是现今各国钢琴家经常演出的曲目。F大调《第五钢琴协奏曲》作于1896年,在庆祝圣桑从事钢琴演奏生涯50周年音乐会上,由本人担任独奏首演。该曲作于埃及,它的几个主题与和声效果具有东方风味,所以也称作《埃及》协奏曲。

今年的北京国际音乐节西澳交响乐团音乐会,还有一个值得聆听的亮点就是在这部协奏曲中担任钢琴独奏的法国钢琴家蒂博戴,以擅长法国作曲家作品擅长的蒂博戴在几年前的北京国际音乐节舞台上曾给京城的乐迷留下了深刻的印象,这次他的演奏更加成熟老到,精妙的音色变化、飘逸的音乐线条,生动的呈现出圣桑音乐中的浪漫气质。圣桑的音乐中广泛运用民歌素材,旋律丰富而富于变化,并经常采用舞蹈的节奏,灵活且富于弹性,形式典雅,织体多样,他的器乐曲的另一个特点是协奏技巧突出,欢乐情绪和明朗的诗意让作品具有特殊的魅力。

排山倒海般的音乐洪流揭开了马勒第5交响曲的序幕,这是今天音乐会的重头曲目;第一乐章开始,西澳大利亚交响乐团的铜管就显示出不凡的实力,具有明亮金属光泽的声音统御全场,大军鼓和大镲的敲击颇具压迫感,让人更加对该团的弦乐捏了一把汗;果然,在第一乐章中,弦乐有些力不从心的感觉;但管乐和打击乐的表现确实让人刮目相看,显示了该团不凡的实力。

西澳大利亚交响乐团成立之初的名称为珀斯交响乐团。如今,该团已成为西澳洲规模最大、演出日程最繁忙的演出团体。每年170场演出和超过18万人次的观众使乐团成为西澳洲音乐生活的中心力量。该团具有创新的音乐风格,演奏曲目既包括充满艺术魅力的古典音乐,也包括许多当代的原创音乐作品。他们还通过“夏季当代演出系列”活动与国际和本国的流行音乐家进行合作演出,将流行音乐的元素与古典相融合。这些演出实践充实了乐团的实力、丰富了经验,在演出马勒交响曲这样复杂的大型作品时同样游刃有余。

第三乐章“诙谐曲”,在马勒全部的音乐创作中堪称一绝。作曲家自己曾解释说:这个乐章交织之紧密,没有一个元素没有经过一番冶炼和转变,每个音符都是生机勃勃,他甚至担心未来的指挥家会演奏得太快,结果会使得听众面对这“汹涌翻腾”的音响海洋不知所云。在这场演出中担任指挥的以色列著名指挥家阿什·费舍,虽然具备热情、活跃的特质,但在此还是体现出优秀的控制力,使音乐的发展从容、稳健,把作品中的细节拿捏得恰到好处。

马勒第5的柔版是交响曲中慢板乐章的经典,安静、柔美是其核心所在,不少电影选用它营造安宁的意境。第五交响曲》是作曲家音乐创作第二阶段的代表作品。它们中主要包括第五、六、七三部交响曲,由于都没有使用“人声”而被称为“器乐”交响曲。这些作品与传统的交响曲有很多共同点,但是在马勒的交响曲当中却属于“另类”。因为他的交响曲大部分都包含“声乐”。《第五交响曲》是1901年开始动笔的,它标志着马勒“中期”创作的开始,他的音乐风格与前四部交响曲中浓郁的童话幻想与民谣特征相比较,发生了很大的变化。

最后我们要听到的是马勒第5交响曲的终曲“回旋曲”;乐章中那些大段精彩、优美的木管及铜管乐器的对话,丰满、华丽的管弦乐队合奏所营造出的欢乐场面都决定了是一部很有份量、也最能体现指挥控制乐队的能力和意图的作品。也许,这就是为什么指挥家阿什·费舍要把它选为西澳交响乐团亮相北京国际音乐节的曲目,既展示个人的风采,又能够展现乐团的实力;在这个乐章中,我惊奇地发现,前两个乐章稍显柔弱的弦乐,经过几个乐章的锤炼变得逐渐强悍,它的声音明显变得丰满而鲜明,与管乐的竟奏也丝毫不落下风;让这个秀肌肉的乐章愈发充满了辉煌的色彩和澎湃的激情。

大家还在听