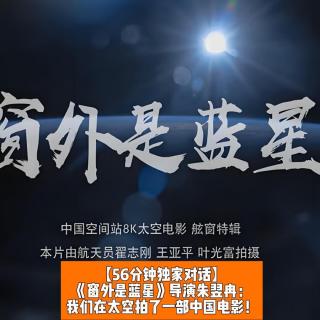

1. 创作缘起

我其实是在上月底看的片,关于这部电影的拍摄和制作,是有很多问题想听您聊聊的:

导演能详细聊聊这部电影是如何发起的吗?为什么会想要制作这样一部电影?

由航天员亲手拍摄这个概念是什么时候提出的?

为什么会选择使用王亚平作为这部电影的主视角展开?

2. 拍摄问题

我在看片的时候其实特别明显能感受到这部电影的拍摄难度,所以很好奇这部电影的拍摄工作是怎么完成的,因为他其实涉及到了几个执行难度很高的问题:

1、这部电影的技术标准是8k50帧,也就代表着要使用相当规格的摄影机才能完成,而这样的摄影机是相对比较大的,而且我看电影中应该不止使用了一台摄影机拍摄。在火箭舱内空间非常局促的情况下这些摄影机是怎样带上太空的?

2、我在看片的时候想到空间站内其实是失重的空间环境,这其实对器材的稳定性要求很高,而且电影中也出现了空间站外的太空镜头,这些设备还要面对真空环境。是不是团队花了很久的时间去改造和调试拍摄的机器?(我在看俄罗斯那部《挑战》之后其实写过一篇影评,里面有个很重要的观点就是,凡是画质不太好的部分就是太空实拍的部分,但在咱们这部太空电影里的感觉会有点反过来,凡是画质不好的部分可能都是固定摄影机拍摄的。而真人掌机实拍的部分画面会更好)

3、电影中的大部分镜头其实都是航天员们自主拍摄的,三位航天员是在地面时期就学习过掌镜的一些基础知识还是远程跟随地面的指挥去进行操作?如果是后一种的话,地面到太空其实是有几秒钟延迟的,协同操作起来是不是会很困难?

4、导演,您认为电影中最具挑战性的困难是哪一个,为什么?

5、整体的拍摄素材大概有多少,成片比能透露一下吗?因为我感觉这个数字会很惊人。

3. 情节问题

刚才我们提到了电影的成片比,那紧接着的问题就是导演您在进行电影故事线排布时的素材择选标准是什么?剪辑方向是什么?有没有和航天员们提前沟通过,更希望他们拍摄哪些方向的素材画面?

电影中我个人最喜欢的一场戏是,通过太空中俯拍的摄影机我们看到了华北平原,撒哈拉沙漠,塔克拉玛干,喜马拉雅山脉等非常有标志性的地球场景,它们从外太空俯瞰时是那么静谧,美好。同时我在心底里会涌现出一种不自觉的认知,世界真大,人实在是太渺小了。和宇宙相比,地球都这么渺小,更何谈是生活在这颗蓝星上的我们。而这么美丽的蓝星,真的很需要我们用和平去守护。这段情节,您是怎么设计出来的?

电影中航天员们的互动其实在我们看片的时候有很多观众被打动,尤其是当幼小的女儿希望母亲从太空中带回星星,而王亚平正因为这件事苦恼时,翟志刚老师的那句:空间站是地球的星星,我们来到了这里,我们自己就是星星。

这句话实在是太浪漫了,这是设计出来的台词吗?您看到这句话时是怎样理解的?希望观众在听到这句话时能有怎样的感受?

4.尾声

电影其实为我们展现了更有立体感的航天员们,比如在王亚平和翟志刚执行出舱任务时叶光富那句“我下次出舱”,又或者他们利用空间站内的固定绳健身,王亚平作为女同志的洗发难问题,还有在太空过春节吃饺子的镜头既温馨有有生活气,这和我们之前谈到的宇宙俯拍那些戏份形成了极宏大与极生活的互文,您创作这些情节时有哪些思考?

其实我一直对航天员的生活很好奇,6个月与世隔绝,在极其狭小且不便利的空间中生活。我很难想象,如果是我投入其中会是怎样的感觉。在《窗外是蓝星》这部电影制作完成后,您认为这些航天员们是怎样客服孤独感与行进在太空中的不安呢?

您有采访过他们的家人吗?

我相信每个观众看《窗外是蓝星》后,都会有一些不同的感受,但对您来说,这部电影最想 “递” 给观众的是什么?

后续安排

现在《窗外是蓝星》已经和观众见面了,接下来您有什么新的拍摄计划吗?

有没有什么想挑战的新方向?

然后,我很想知道在未来,中国人进行第一次载人登月航天工作的时候,是不是也能像今天一样进行一次纪实的电影拍摄?