介绍:

又见团泊洼

文/青竹

历史雕刻在砖墙上的记忆,被时光洗得发白,逐渐斑驳脱落。残破的屋檐仍旧幻想托住夕阳,老树努力伸出枝桠,即便骨子里的倔强也掩不住沧桑。独流减河依然流淌,两岸又高又密的芦苇最适合惆怅,我却来不及惆怅。从仁爱大学南路 一路向东就进入团泊洼,仿佛 瞬间穿越了时空的界域,回到七十年代,回到自己的童年,人生何处,雪泥鸿爪。

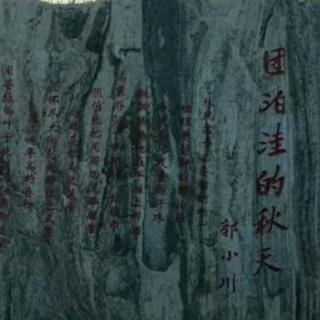

应该在秋天来团泊洼,并吟诵着郭小川的诗句,现在是冬季,我依然来了,来了就敞开满怀的心事与荒野 相撞吧,无论是追悼诗人 还是追悼一种情怀,高山仰止,景行行止。其实最喜欢团泊洼的茅草,用静海老东乡的话叫“皮实”,就像老东乡的“皮小子”,满沟满坡撒了欢的长,那种调皮、那种清新、那种蓬勃让你轻易就懂得了什么叫生命力。茅草的叶子阔而有韧性,可以编手指套、蛐蛐笼。我们小时候爱摘下叶子,放在嘴边,煞有介事地站直身子,那范儿,真的像一个笛子演奏家,虽然不成调子,可只要吹出点动静就能得到伙伴们大片大片的崇拜了。 “枯草霜花白,寒窗月新影”,冬天里,茅草发白,却干而不枯,最适合打下来烧火做饭。因为茅草易燃,没有底火,很适合炒鸡蛋,在那个年月能吃上一顿炒鸡蛋,可是够孩子们幻想半年的啊。

记忆中的团泊洼是劳改农场,距离我的家乡 胡连庄村 六华里。大人总是吓唬孩子:“再哭劳改就来抓你了”,因此在我们心中,团泊洼农场既恐怖又神秘。记得有一次村头玩耍的孩子们发现一个背着布口袋正向农场方向走的陌生人,不知谁喊了一句“那人是劳改”,我们立刻紧张起来,在一个大点的孩子带领下,小心翼翼跟在后面,那人突然站住回头张望,我们吓得扭头就跑,等他继续走路,我们又追上去,如此反复多次,最终那人走远了。当时每个孩子都觉得自己勇敢而正义,因为敢去追那个“劳改”。长大后 才知道,原来农场里的“劳改”是不能出来的,原来农场里还有文化部的“五七”干校,还有一群著名作家。

静静的团泊洼恍若遗世孑立的原始部落,与十里之外的团泊新城形成鲜明的对比,如果说鳞次栉比的别墅群,现代化的高尔夫球场是团泊新城的名片,那么自由的荒野的团泊洼就是一本尚未打开的线装书。这 应该是最佳的配合,一边享受现代化高速发展 带来的美好生活,一边 保有那份天然的印记。 只是不知道那份天然的印记还能存在多久。这是社会发展和历史传承之间的必然矛盾。如何取舍,需要足够的智慧、勇气和决心。我觉得更需要眼光、责任和一份担当。 逝去的终将逝去,值得纪念的我的团泊洼的记忆。

春天快到了,归来的鸿雁还能找到团泊洼吗?我不知道,真的不知道。

大家还在听