介绍:

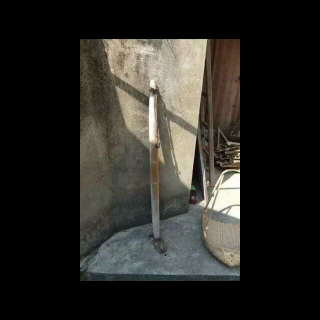

父亲的扁担 作者 梅玉荣 父亲的扁担光滑,灰旧,着肩的地方赭红,日出,它在父亲的肩上,日落,它在门后旮旯里。

父亲生于上世纪三十年代,在家老幺,十一岁,爷爷过世,家境贫寒,靠几亩薄田度日,二十岁与做童养媳的母亲完婚。那年,用牛犁地,不幸摔下牛背,肋骨摔伤,吐血半月,后来腰腿抱恙,扁担下压的总是那弯曲的背影。

六十年代初,三个姐姐出生,闹饥荒,那时是集体生活,白天都得按时上工,父亲晚上伙同几个村民,用扁担挑着奶奶纺织的棉布,从黄梅县走到宿松县,换回干苕丝,又连夜赶回,父亲挑着箩担星夜行走七八十里路,天亮又得继续上工,多少个夜晚,父亲的睡眠在箩担上。

七十年代初,我们兄妹七个陆续出生,狭窄的两间房已挤不下连奶奶在内的十个人,父亲又想着做房子,建房要用杉树做梁、柱,物资匮乏,附近哪有杉树可买,父亲乘渡船,到离家一百里地的江西省瑞昌县买杉树,到瑞昌县城后,还要翻山越岭,才能买到好树,然后徒步扛回家,一次扛一棵,一棵树扛回家,父亲已是两肩红肿,两脚血泡。顽强的父亲,像燕子衔泥,用两年的农闲时间,扛回房梁柱子二十棵,扛起四间大瓦房。

生活刚有好转,除大姐二姐外,我家五个孩子相继入学,适逢党的好政策,恢复高考,农民的儿子也可通过高考吃皇粮, 1983年,哥哥考上武汉轻工业学院,父亲挑担的脚步分外有力,笑纹里弥漫的都是喜悦,他把所有的积蓄都拿出来送走了哥哥。三姐四姐一定比我懂事,都先后辍学务农,我拿着高中录取通知书,躲在房前屋后黯然落泪,我知道,二十元学费对于父亲来说,很难,很难,父亲安慰我:莫哭,莫哭,明天就去卖米送你上学。第二天,父亲挑着一百斤大米,卖给了我小学语文老师,她听说是卖米送我读书,还多给了几块钱。为了供我们读书,父亲的扁担日渐沉重,夏天,父亲挑着麦担走在烈日里,秋天,父亲挑着水稻跋涉在深水田里,冬天,父亲挑着棉花秆行在寒风中······父亲几次因夏日喷洒农药而中毒,爬起病床就下地,佝偻着腰,肩挑日月前行,前行。

父母一直穿着家纺布衣,缩衣减食,大米、花生、小麦、大豆,能卖就卖,吃不够就用红薯凑,红薯饭、南瓜粥、青菜粥是我家常年主食。每年冬季一到,父亲就把家里的棉花秆(做饭很好烧的柴火)都卖给别人,然后和母亲、姐姐坐小船,顶风逆水,过长江,到江心洲砍芦苇秆,装满苇秆和家人的小船在江中飘摇,飘摇,偶遇大风,父亲的小船在漩涡里盘旋,盘旋。船靠江岸,又是远距离的挑,挑,挑,八十年代父亲用扁担挑出三个大学生,挑出了我们兄妹的前程······ 后来,哥哥和弟弟先后在城市安家,多次请求父亲和母亲到城里去生活,可是他们怎么也不习惯,说什么也要回家和他们的土地相依为命,上了年岁的父亲,脸上爬满岁月的皱纹,布满老茧的手还在劳作,弯曲如弓的腰身还是离不开扁担,现在生活条件好了,他依然节俭,逢年过节,总要把土鸡、鸡蛋、花生······一担担的挑往城市,挑给他的儿孙。

我今天回家看望83岁的老父亲,因体力透支过度,父亲躺在床上已两年不曾下地,瘦骨嶙峋,目光灰暗,手无缚鸡之力,拿双筷子都颤抖不止,吃啥都没胃口,生活的又一种艰辛磨砺着我的老父亲!我瘦弱的父亲啊,生活的苦涩有三分,您却吃了十分,人间的甘甜有十分,您只尝了三分,在您的字典里,何曾有过自我?您双肩挑起的永远只有家和孩子!

回望父亲的扁担,浸润了父亲一辈子的血汗,依旧靠在门后的旮旯里,光滑,灰旧,赭红,沉默。

大家还在听