介绍:

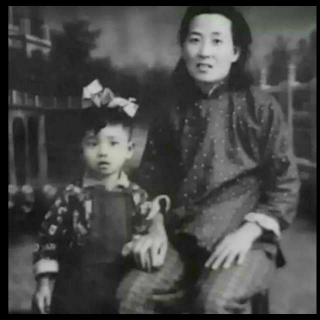

母亲嫁到我们家时,19岁,比我父亲小一岁。过门第二天,她破冰给两个未出嫁的大姑姐和一个还是孩子的小叔子洗衣裳。她穿一件红棉祆,在冰天雪地里,远远望去,像一朵雪莲。

老人们说:“村里几十年没娶过这么一个俊媳妇了。”

母亲21岁,生了我大哥;23岁,生了我大姐;25岁,生了我二姐;27岁,生了我二哥;29岁,生了我三姐。

母亲后来跟我说:缺衣少粮,又没有节育措施可想,日子太难熬了。——所以,分娩之前,就下决心:这个生下来,一定送人;但见了孩子的鮮活模样儿,又万分舍不得。——于是, 纺线、织布、纳鞋底;养猪、开荒、挖野菜……日复一日,年夏一年,一双双饥寒的目光,全在母亲不停歇的身影里温暖着。

母亲33岁,生下了我。坐月子时,我父亲随割麦子随往院子里挑。鸡啄狗刨,我母亲心疼。她把我放在炕上,自己走到院子里,坐在铺毯上打麦子。出了一身热汗,喝了半瓢凉水,我父亲再次回来时,铺毯已被血浸透。我母亲从此落下了病根:天天腰疼,一口瓜子般排列整齐的洁白牙齿也越来越少。

母亲38岁时,我已记事了:我尿了炕,她便把我抱到她的肚子上睡——漫漫寒夜,她静静地躺在我的尿窝里。此时,她一个牙也没有了。

我10岁时,母亲领我去看舅舅。她烧了半锅水,把我全身上下洗了一遍又一遍;又到一户日子好过一点儿的人家借了一套新衣裤让我穿着。——我明白,她不想让她娘家的村里人说我们家的日子不好过。她在努力而又无奈地捍卫着她和她的孩子们的自尊。这年,母亲43岁,头发已白了一半。

母亲44岁当了婆婆:我大哥娶媳妇了。母亲私下对我们说:“吃饭都长点眼事儿,多让着你大嫂,别抢。人家到咱家过日子不容易。”那年的农历七月初七,家里做面条。吃饭时,母亲说自己的老胃病犯了,吃不下,要去自留地看看。但我下半晌回家取撂了的橡皮时,看见母亲守着半碗菜汤在咽玉米饼子。

母亲55岁时,我的哥、姐办完了婚事。这年,我22岁。有人把邻村的一个姑娘介绍给我。相 亲之前,母亲对我三姐说:“你去赶个集吧,把你弟弟好好打扮一下——他从小都是穿你哥哥倒下的旧衣烂衫。”那是我第一次穿属于我自己的新衣裳:一套笔挺的中山装;还有一双皮鞋。走在相亲的路上,我深一脚浅一脚的,觉得有很多人在看我。我说:“太别扭了。”母亲说:“日子慢慢好过了,你习惯习惯就好了。”

母亲57岁时,我有机会考入当地镇委,从事文秘工作。

镇委所在地,每月逢五排十赶大集。母亲去换了一口新牙,然后去了我的办公室。她瞅瞅这儿、摸摸那儿,告诉我:“要听领导的话。好好干。”她枯黄多年的脸,那天有了红晕。送她时,她偷偷抹眼泪。我问:“咋了?”她说:“你不用跟你爹那样遭罪了。”

母亲67岁时,我已在城里干了多年记者。因受挫,我病了:头发白了很多,掉了很多;夜里须半跪半卧方能入睡。

母亲托我儿时的一个伙伴领她来看我。见我蜷缩在床上喝草药,母亲说:“在城里不好混,咱就回家吧。——咱有地,我和你爹还能动弹。”其时,母亲的背已成弓状。

母亲72岁时,我号称作家。她在电视上看见我去一个县城釆风的画面,打电话告诉我:“我跟你爹一宿没睡。电视还放不放你?”

我兄弟姊妹常问我母亲:“老几老几回家看你了?”母亲说:“看了,看了,还捎那么多好东西呢。”——其实,平时都瞎忙,哪一个看她的频率也不是她形容得那样高。

母亲76岁时,我告诉她:腊月二十八,我回老家过年。但结果,因事延至次日才回去。那天雪大,母亲站在村口张望。我不知是她的白发在舞动着漫天飞雪,还是漫天飞雪在舞动着她的白发。她说:“我昨天在这儿等你呢。”

我的相关的幸福时光,在母亲79岁时,断了:因为,她不在了。这年,我46岁。

离世之前,母亲把她送终的衣服和殡葬用的钱,整整齐齐预备在柜子里。她19岁时穿过几次的那件红棉袄,夹在寿衣里。

大家还在听