介绍:

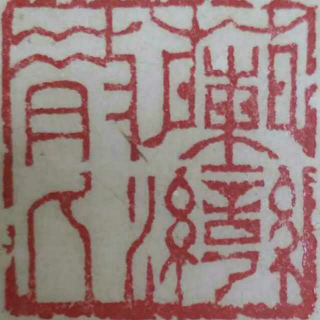

《同学论语》

开篇语

兰湾散人

大家好,我是兰湾散人,从今天开始,我们在荔枝fm上的和兑之吉电台开一个国学分享的系列节目,叫“同学《论语》”。

“同学《论语》”就是我们一起学习《论语》的意思,大家一同学习,共同研讨。在“同学《论语》”的系列节目里,我们重在把握《论语》的基本语意逻辑,重在把握学习《论语》的基本方法。所以,我们在同学《论语》的过程中不会陷于对史料和字句的考据,在古往今来对《论语》的众多的注释和解读中,我们会选用特定的注释和解读,但是我们不申辩采纳这些特定注释和解读的理由,更不辩驳其他的注释和解读。之所以这样,我们就是想在一个比较实用的剖面,与各位朋友一同学习《论语》的基本道理。

今天的第一个问题,《论语》两个字的读音和语义:

《论语》的论,读二声,如同伦理道德的伦;在语义上,论语的论,也如同伦理道德的伦,是条理、伦理、整理得有条理的意思。《论语》的语,与现代汉语没有什么不同,意思就是“说话、谈话”。论语两个字用现代汉语的话来说,就是“说话、谈话的辑录”,更简单说,《论语》就是“孔子语录”。

第二个问题,《论语》的作者:

《论语》的编篡者,应该是孔子的学生和孔子学生的学生。在《论语》中孔子被称为子,这是他的学生对他的尊称,古代称子的都是尊称。《论语》中有些孔子的学生也称子,口气就是学生称呼老师。比如说,孔子的学生曾子、有子、闵子等几个人都被称为子了,可以根据这一点推断出孔子这些学生的弟子参与了编篡《论语》。孔子去世后,儒学的学说就开始分化了,可以推断出《论语》传承了称子的曾子、有子、闵子等人从孔子那里继承来的儒学思想。所以,流行的说法是,《论语》主要是有子、曾子以及有子、曾子的门人所辑录的,我认为这是可信的。

第三个问题,读《论语》要注意古今语文的变迁和差异:

《论语》既然是孔子的语录,那就一定都是孔子的重要言论。当我们看到一些貌似非常浅显的话语时,也要沉下心来静思其中可能蕴含的深刻道理。古代的书写工具和耗材不像我们现代生活里那么便利和便宜,书写用的竹简或木牍制作起来都是非常费力的,不是特别值得辑录并传承的东西,是难以被人抄传推广到其他地区的,是难以抄传到下一代的。当时搬运竹简或木牍的书籍,是需要有人来背扛的,或者用车来运送。所以,如果不能承载重要的思想和道理,古代的书籍是难以传承下来的。因此,对于从古代传承下来的书籍及其内容,我们都要多一份敬意。

另外,汉语经过几千年的传承变化,古今汉语已经有了很大的区别。我们在学习古文的时候,一定不能望文生义,不能简单地从现代汉语语汇的字面意思妄断古人的语义。认识到这一点很重要:这一点做不好,就不可能读懂《论语》。

举个例子。《论语》开篇第一章,说,“学而时习之不亦说乎?”

很多中小学教师就望文生义,告诉学生这句话的意思是“学习并时常复习,不是很快乐的吗?”其实,学生听了往往会很困惑,会不理解两点:第一、学习并时常复习,有什么让人感到快乐的吗?第二、孔子这么大的学问,怎么会说这么一句肤浅的句子?孔子的学生为什么会把这么一句肤浅的话作为《论语》的开篇第一章第一句呢?这也是曾经困惑我很多年的问题。

对于这一句话,还有学者解释为,“学到了(知识或本领)以后,按一定的时间去复习,不也是令人愉悦的吗?”从语言逻辑上分析,学习、复习是因,快乐愉悦为果。这种因果关系从心里学生说其实是很难以成立的。

百度对这句话的解释是:孔子说:“如果我的学说能够被世代人所接受,不是一件很愉快的事吗?”我不知道百度对这句话的解释是怎么来的。我认为这更是谬之千里的说法,太不靠谱了。

好,我们今天的开篇就说到这儿,明天我们就从“学而时习之”开始同学《论语》。谢谢大家,再见了!

大家还在听