介绍:

城市的某端,是否有你,如我一般,凝望雨雾的双眼。

X

四月末尾的傍晚,雨水淅沥沥淋湿我的窗台。

白色纱帘被忽而扑入的风抚起,夹杂着水汽的清味,飘在寂静的房间。

我站起身,合上书页,去关一扇被吹开的窗。

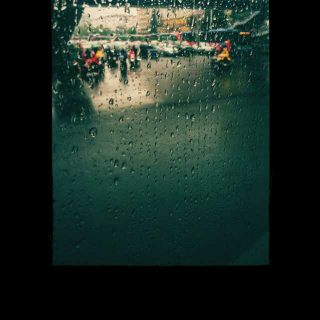

独立在窗前,透过眼前已隔水雾般的玻璃,从九楼之上望去。

风与雨水,在光线渐暗的时刻,将天空溶化成一片水墨。楼房的缝隙间,隐约的绿树苍翠欲滴。

有人打起了伞,有人撑起夹克在头顶,一律是急行的脚步。

其实,不过是如毛细雨,只是风略显猛烈。

没有人漫步在雨中,亦没有人独自望这一夕悄然的飘洒,如同从前的那个我一般。

我喜欢这样的雨天,在春末,在仲夏,在一些干渴的,需要水分去汲满的日子。

我会取出那柄透明的雨伞,一个人走去有树木的街巷和花园。

雨水沙沙,击打在头顶的伞面,一粒粒浑圆的水珠在那里,又在瞬间滑落。

那时,我便听到水的喜悦与哀伤。

那细小的声响,是簌簌的情话,是耳畔的爱语轻柔。比雨打荷叶的碎玉之声,更加深情动容。

有时,我走过一棵棵开着花,或者落了花的树。

有时,我只是站在那里,望眼欲穿般,不发一言地站立,渐渐好像有了树一样的姿态神情。

微雨的天气,该是如此寂静的,静到容不得一丝杂质,唯有密密织起的雨声,如一张网,将我们的种种情愫,一一捕捞。

在雨中酿一首诗,在雨中默念一个句子,然后在天晴的早上,用蓝色的墨水,写在展开的纸上。

从前的那个我,是这样度过许多个雨天,在十几岁的年纪里。

现在的我,却只在雨天的窗后出现。

我透明的伞,遗失在一次匆忙的聚会,再也无从找回。好像许多消失踪迹的过往一般,永远地不知去向。

那一年,在一个灰暗的雨天,我穿上心爱的裙子,到对街的花店为自己买了一束龙胆花。

淡紫色的花,纤弱的枝条,没有香气,却美得令人心碎。

洗净一只透明的花瓶,注满清水,将她们浸泡其中,放在书桌前。

痴痴凝视着,这一束花朵,满心是那一句花语:爱上忧伤的你。

那天的我,在莫测的时光里猜测着,或许,某一天会有一位男孩送一束龙胆花给我。

那么,我该是如龙胆般忧伤纤弱,令人心碎的女子。

我爱如龙胆花般的女子,却不愿自己的世界有太多的忧伤。

但也许,在年少的某段光阴中,当我们还无从懂得生命的悲喜,是注定要怀着哀婉的心绪,一半恐惧,一半享受地走过。

忧伤是年轻的事。忧伤是我们对于痛苦的演习。

后来,我们渐渐会有平静的心,如漂过流云的湖水,虽有风起,也不过微澜。

后来,我们会忘记曾有的怨恨和遗憾,任昨日之虚妄,都似烟雨飘散。

我们终于懂得,我们终于不再是轻狂的少年,一路莽撞,令自己遍体鳞伤。

会有那一天,你问起遥远的一次离别或伤害,而我只是淡然地摇头,再也记不起丝毫。

也许,在最后,我们只能保藏好欢乐与幸福的片段。

那么,忧伤的龙胆花,也会有生出甜蜜的花蕊。

这一晚,我在窗上的雨声中睡去。梦里,我以为雨就这样迟迟绵延了一夜。

早上,却被明亮的日光刺醒。钟上的时间,是五点三十分整。

雨是在什么时候停歇了。

蓝空一望无际,没有一片漂泊的云。又一处天晴的早上。

我展开纸,用蓝色墨水写着昨夜的呓语,好像从前写下雨中的诗句一般。

大家还在听