介绍:

说文解字,解字说文

欢迎您收听今天的国学解字节目,我们今天要解的字是——日。

“日”,俗称“太阳”,它的象形字是圆圈里面加一点。古人以为“日”是太阳之精,《说文》里说:“日,实也,太阳之精不亏。”太阳之精,即日中的一点(后来改为一横),代表肉眼都能看见的太阳黑子。《汉书》有记载“日中有黑气如钱”,民间有金乌的神话故事,说太阳里有一个三只脚的乌鸦。

太阳光明盛实,太阳提供的能量似乎是取之不尽,用之不竭的,故曰“不亏”。

太阳是恒星,是地球的主要能量来源,我们感受到的是太阳提供的光和热,其实还有很多不同频谱的波能量、不同频率的粒子能量,是我们感受不到,但又是生命必不可少的要素,所以说万物生长靠太阳。

生灭是物质的基本属性。太阳也有理论上的消失之日,不过那是几十亿年以后的事了,对倏忽的生命现象而言,太阳就是永恒,就是永远“不亏”。

对太阳的科学研究是近100年的事,但中国人对太阳的观测和研究已有上千年了。

天体物理学认为,太阳作为主序星的寿命大约在100亿年左右,现在的太阳已经45亿岁了,五十亿年以后,太阳内的氢将消耗殆尽,这将导致太阳的核心收缩,内部温度极具升高,从而引发氦的聚变而产生碳。当太阳内的氦元素全部转化为碳以后,太阳将不再发光,而成为一颗黑矮星(Black dwarf)。最近几十年,卫星记录的资料表明,太阳所释放的能量跟过去几万年一样是很稳定的。这是古人观察并形容的“不亏”。

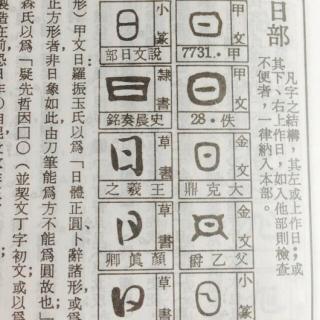

回到我们要解的“日”这个字。先看两个日的甲骨文字形。作为象形的甲骨文,日字的外圈不圆,多为方形,这是因为甲骨坚硬,圆形难刻,虽然甲骨都要预先煮过再刻字,但在甲骨上刻弧线还是挺难的一件事,故此到金文(钟鼎文)始有圆日的字形出现。

下面这个有两个圆的甲骨文是什么字呢?“天无二日,民无二主”。难道3500年前,天有二日吗?太阳几万年都没有变过啊。这个字下面的小圈是太阳冒出地平线后,在水中留下的倒影,金文里把下面的小圆涂黑,表示日下有折射形成的影子,就更形象化了。这个字就是“旦”。

到了篆体字,干脆把下方的太阳倒影去掉,代之以表示地平线的一横,可见古人观察自然之精细如此。我特别喜欢这个甲骨文的“旦”字,生动、传神、富有质感,能引起人无限的遐想。

有人认为“昌”字也是二日重叠啊,仔细看看金文的“昌”字就清楚了。“昌”是个会意字,甲骨文里没有这个字。“昌者,唱之古文也”。昌是唱的古字,从日从口。日落万籁俱寂,日出人声大作,昌字表示白天噪杂的人声。小篆体从日从曰,日表光明,曰表言语,许慎解作“美言”即像太阳一样“光明、温暖、纯净”的言语为昌。所谓“良言一句三冬暖”。

太阳与树木的结合,衍生出“日在木中”的“東”字(繁体),以及日在木上的“杲”与日在木下的“杳”。“杲”“杳”二字均是会意字,从日从木,“杲”指太阳升上了树梢,日在中天,明亮之义也;“杳”,日落树下,天光已晚,幽暗之义也。先民形容太阳升起的高度,爱用“日上三竿”一语,说太阳升起有三根竹竿那样高了,形容时间不早了。“三竿”虽然不是个准确的计量单位,但指示的时间还是明确的,大概是“辰”时(早晨7--9点),“日上三竿”还在睡觉的人,大都被人看不起。

太阳与草木结合,衍生出朝朝暮暮的“朝”“暮”两字。甲骨文的朝字,日出草中,月还未落,显然是黎明的景致。加个水字边,即是潮汐的“潮”字。古代的君臣,责任有定位,沟通有定时,如潮汐般有规律,故去掉水边,就是朝廷的朝和朝拜的朝了。

“暮”字与“朝”相对,最初的“暮”做“莫”,是日落草中之象形。上下二草是个“莽”的古字,音义皆同莽。日落了,天黑了,很多事干不了了,所以“莫”字的引申义才有不要、不能、不可、别介的意思。后来“莫”字变成专用的否定词,它的初始义呢,只好再加一个日,成了现在的“暮”字。日在二草之间为莫,又加一个日,画蛇添足,于理不通,这也是造字者的无奈。

与暮字相近的,还有黄昏的“昏”。昏字上面是氐字的省笔。氐,低也。日低为昏,落日总是橙黄色的,故称黄昏。古时娶妻之礼,都在黄昏时举行,这是远古时期抢婚制度的遗风,所以造出个婚字。有诗为证,《诗经·陈风·东门之杨》:“东门之杨,其叶牂牂zang。昏以为期,明星煌煌。”有人解字说,“婚”字是女人昏了头才出嫁,这恐怕不是造字的本义。

太阳落于水下呢,又是一个漂亮的甲骨文字,日上面压着波澜壮阔的大水,这个字是“昔”——往昔、今昔,昔日美好的时光逝去了,只留下记忆的汪洋。但愿先人创造的光辉灿烂的华夏文明,不会成为水下的落日,希望它能够永远“实”而“不亏”。

好了,我们今天的解字就到这里,感谢您的收听,下一次节目时间再会。

大家还在听