详细说说 VOL.057

2023年11月24日,朱令父亲吴承之在记者的采访中,面目坦然地说出了这句话。

11月24日,是一个特殊的日子。

清华投毒案的主角——朱令,在病床上度过了她50岁的生日。

据吴承之说,女儿现在已经完全没有了自主呼吸的能力,还能活着,完全靠呼吸机。

他还说,他们已经“做好了准备”。

因为这个采访,时隔10年,“朱令案”再次引发社会舆论。

时光荏苒,受害者已无法等待,受害者的家属已无奈放下,可加害者,依旧在逍遥法外。

凶手迟迟不能伏法,警方投入巨多却无奈结案,当年的案件扑朔迷离,了解此案的网友脑洞大开地猜测,难道真的只是阴谋论吗?

01

朱令,1973年出生于北京,父母是校友,皆毕业于中国科技大学,任职于国企,都是高级知识分子出身。

朱令和姐姐吴今,从小到大学习成绩都优异至极。

吴今更是在高考中,一举拿下北京崇文区的理科状元之席,成功进入北京大学的生物系就读。

可惜,在一次大学集体郊游中,吴今发生意外,大好年华,终止于悬崖之下。

作为妹妹,朱令相较姐姐,丝毫不逊色。

不知是否因为想规避姐姐去世的悲痛,朱令在填报大学志愿时,没有选择北京大学,而是选择了清华大学。

并在1992年,轻松考进了清华大学的化学系。

进入大学后的朱令锋芒更胜,她长相雅致美丽,精通英语和德语,在古筝上极具天赋,还是国家二级游泳运动员。

即便是在人才济济的清华校园中,朱令也是最拔尖的那一批人。

她的同班同学评价这个女孩:“迄今为止,我还未曾见过如此完美的优秀的人。”

可以说,21岁前的朱令,说句“天之骄女”也不例外。

一切都是那么美好,优越的家境,出色的天赋,完美的履历,和数不尽的奖杯奖牌,让这个刚刚20出头的女孩,可以肆意规划自己的未来。

可所有的所有,学业、才华、前途、未来,一切,都终止在了朱令21岁那年。

在那之后,加在朱令身上的标签,又多了一个——“清华大学投毒案受害者”。

02

1994年10月,朱令第一次感觉不适。

眼部有两次短暂的失明,并且胃部不时地传来疼痛。

刚开始,她将这一切当作了普通的疾病,去校医室做了检查。

但是没有查出原因,而且这种症状在几天之后就消失了,所以并没有引起任何人的重视。

11月24日开始,朱令的胃疼加重。

吃不下饭,掉头发,并且,身上还有不明原因的疼痛。

在12月11日,朱令参加了北京音乐厅举行的音乐表演,弹奏了《广陵散》。

谁也不知道,那时,朱令已经整整三天吃不下饭,完全是忍着浑身的剧痛,弹完这曲的。

这个片段如今在网上依旧能找到,也成了,朱令风华正茂之时,留给大家的最后一个印象。

因为症状越发明显,12天之后,朱令前往了北京同仁医院消化内科住院,并且在一个月之后,症状完全消失。

本以为病情好转,朱令第一次出院了。

但是,三个月之后,她的病情又开始反复,并且恶化得非常厉害。

于是,朱令的父母带她到协和医院的神经内科诊治。

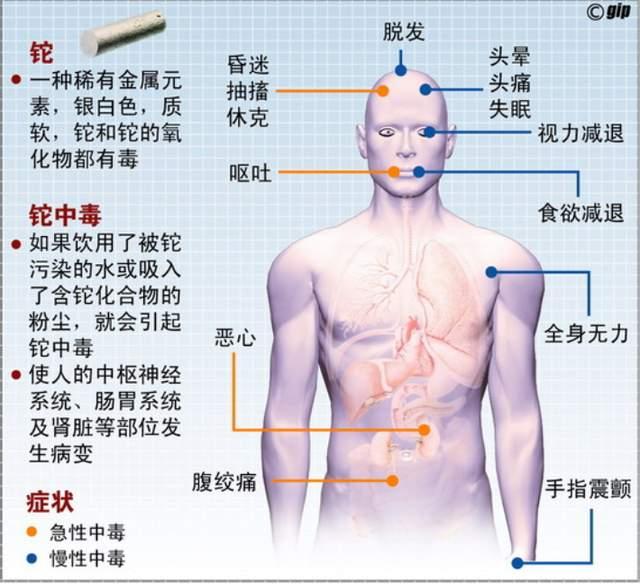

当时接诊的是协和医院神经内科的主治医师,看过朱令的症状之后,医生做出猜测,他告诉朱令的母亲,说这很像曾经他知道的一例“铊盐”中毒的症状。

不过,由于患者本人,即朱令,并没有“铊”的接触史,所以,协和医院也没有就这个猜测进行更深的诊察。

谁也没想到,这是他们距离真相最近的一刻。

因为没有确诊,所以即便是协和的医生也只能按照一般炎症来救治。

长达几个月的救治中,朱令接受了气管切开术、八次的血浆置换疗法,还因此患上了丙肝。

除此之外,她还接受了全范围的疾病检测,可依旧没有查到症结所在。

在所有人都束手无策的情况下,朱令的高中同学,当时在北京大学就读的贝志诚,将病因和症病症翻译成了英文,发在了刚刚兴起的互联网上求助。

这是中国境内第一例通过互联网救治的例子。

贝志诚说,当时他们发布了此消息之后,邮件如雪片似的从世界各地向中国飞来,所有的回信达到了1635封。

令他们惊讶的是,所有的回信中,有1/3的医生认为,朱令这是典型的铊中毒。

贝志诚在查询了相关资料后,将信件整理了一下,十分欣喜地把相关证件拿进了协和院。

但是,单是他的努力,并没有被协和医院的医生所认可。

不过,尽管协和的医生没有接受,但是朱令的父母对此,却颇有些“死马当活马医”的意思,决定试上一试。

当时,在北京,能够做“铊”中毒鉴定的机构很少,北京市职业病卫生防治所算一个。

可在没有医生和官方的帮助下,他们很难拿到相关检测物质,去进行检测。

最后,还是在一位协和医生暗中的帮助下,他们才拿到了朱令的头发、指甲、血液、尿液和脑脊液。

1995年4月28日,此时朱令已经陷入完全的昏迷,没有了自主呼吸。而朱令父母送到北京市卫生防治所做检测的样本,也得到了回应。

果不其然,是阳性。

朱令各种古怪症状的原因终于找到,协和医院的医生,当即进行了对应的救治,服用了对症的普鲁士蓝进行解毒。

普鲁士蓝,一种蓝色颜料,大家用的蓝色钢笔水,就是用它做的。

足以置人于死地的化学品是管制品,解毒的药物却随处可见,世事无常,可见一斑。

1995年的8月31日,朱令从昏迷中醒来。

在治疗之下,全部的“铊”都已经从她身体里排了出去。

不过,因为拖延了太长时间,朱令的神经受到了不可逆转的伤害。

此时,她的智商,已经降到了七岁以下。

天之骄子跌落神坛成为痴儿,不知道这随了谁的心愿,只知道这对朱令和他的父母来说,都是彼时生命难以接受之重。

03

伤害已经造成,引起伤害的原因却不得不查。

“铊”是一种化学金属,即便在管制并不严格的20世纪90年代,也是普通人根本就难以接触到的物品。

在后续的调查中,清华大学回应朱令父母,朱令所在的化学系,本科学生是无法接触到“铊”的。

那既然不是朱令无意中自己接触到的,就只能是——“投毒”!

清华大学校内出现了投毒案件,在全国范围内引发了轩然大波。

朱令的父母,先是和清华大学提出了报案的请求,然后由学校牵头,向清华大学派出所报案。

自此,北京市公安局也正式开始了立案调查。

其实这个案件,在很多人看来,是很好查的。

正如我们之前所说,“铊”是隔化学金属,在清华校园中管制的十分严格,所以一般人是接触不到的。

只要查一下实验室的名单,查出曾接触过“铊”的学生,再排查一下与朱令有关系的人,最后再寻找相关的物证、人证,最终凶手也差不多就能找到了。

但是谁能想到,这桩案件最后会办得这么的艰难。

在北京市公安局正式开始调查之后,发生了一件事——清华大学朱令宿舍失窃了。

失窃的还仅仅只有朱令一个人的生活物品,认真来说,是她的洗漱用品。

这说没有蹊跷,谁也不相信。

很快,在警方的调查下,有一个人冒出了头,朱令的同宿舍同学被列为“嫌疑人”。

在调查的过程中,朱令父母一直在追查着这起案件的始末。

可不知为什么,1998年,北京市警方将这桩案件结案了。

为什么要结案?凶手是谁?背后难道真得有隐情?

而公安机关结案的原因,是因为案件查找已“超过法定期限”。

这个结果,显然让无数等待这桩案件结果的人难以接受。

警方在与朱令父母接触的过程中,曾告诉他们“只剩一张窗户纸了”,也就是说,案件其实已经透明了。

那为何,最终有了这样“不了了之”的结局呢?

04

“清华朱令投毒案”发生已经长达29年,29年的时间,因迟迟不破,被无数人并列到各个大案之中。

可朱令父母看着那些陈年旧案被一个个地破获,这起案件的凶手,还在逍遥法外,他们的心情,可想而知。

多年来,尽管警方已经结案,但相关证据依旧在源源不断地冒出来。

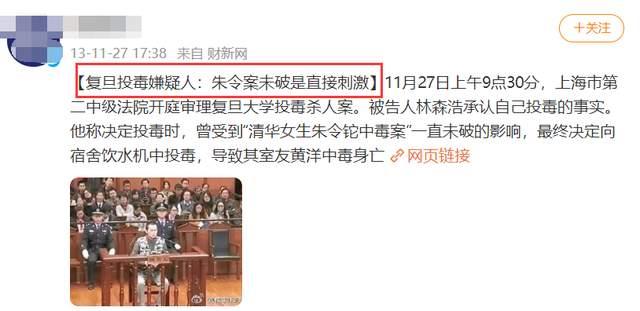

2013年,因“复旦投毒案”的发生,朱令案再一次引发波澜。

那次,算是这桩案件闹得最凶的一刻。

因为互联网已经兴起了。

而2013年的5月31日,一封来自美国,网名叫做“冬冬草”的网友,给朱令父母写的一封信被披露到了网上。

写信人的恶意丝毫没有掩饰,尽管朱令是受害者,他却用一种几乎残忍的口气,直言:朱令都是自作自受,如果有来生,希望他们能将女儿养成能尊重他人的人。

案件始终不明朗,这封信信息量如此大,也不免让人怀疑,是不是有浑水摸鱼之辈自导自演。

于是,网上又掀起了新一轮的讨论狂潮。

虽说信件内容不可信,但层出不穷且碎片化的证据,还是让人感到无奈。

多年来,不管是曾经关注过这个案子的网友,还是一直在追寻此案的相关人员,所要的不过是一个真相。

而最悲哀的一点是,象征着“真相”的证据每次出现,都将案件,推向了一个更为扑朔迷离的深渊。

朱令案还没有结果,可朱令等不起了,朱令的父母,也等不起了。

老两口这一生就两个女儿,一死一残,自己也年老体弱,患病多年。

吴承之说,结果已经明明白白。这还有什么不知道的呢?

可“清华投毒朱令案”,难道注定只能戛然而止,永无结局?

朱父口口声声已经放下,心中却全是不甘,眼中也都是无奈。

他说“没必要了……你有什么办法。”

或许,抱着仇恨过一辈子,真的很累,明知没有结果,放下才是最好的选择。

可我们依然希望,这世间能“善有善报,恶有恶报”,在有限的时间内,不要再“不是不报,时候未到”。