介绍:

正音第138讲摘要。请关注正音公众号,获得更多学习信息

1、我们昨天读到了隋朝。现在我们学习唐朝。“唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。”唐朝用24个字描述,韵律有变化。“祖、乱”是短高音。“师、基”是长低音。“传、之”是长低音。“载、改”是短高音。

2、现在的教学是一对众,整齐划一。这样读书会忽略文本。只有回到中国传统的读书方法,一对一教学才能把字读准。正音识字是最直接的读书方法,我们采录南方语系的老先生读书,他们语言最接近文本。《三字经》适合用南方语系读。3、入声字:国、十、百、灭、国。4、我们学习生字。

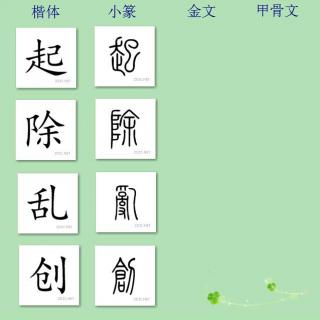

“起”:一边是走,代表动感。右边是己。已和起韵母和声调相同,声母发生变化,表达自己要动起来,走起来。起的本义是有躺而坐,由坐而立。由原来的休息状态到准备走起的状态,叫起。起,能立也。《说文》:起坐,起床,起谢等意思。曩子坐,今子起。(《庄子·齐物论》),这里指起和坐的区别;“载起载行”(《诗·小雅·沔水》)这里指起和行的区别。“起”引申义为开始;开端。如项庄拔剑起舞。(《史记·项羽本纪》)。还引申为起义,起事,闹事。如并举而争起。(汉· 贾谊《论积贮疏》);海内大乱,将军起兵江东。(《资治通鉴·赤壁之战》)。“唐高宗,起义师”。《三字经》里讲的就是起义的意思。“义”是正当的意思,表示对唐高祖的肯定。

5、“除隋乱”,我们看看这个 字。小篆。左右结构。耳朵旁在左,表示阜,即地形高低上下不齐;右边“余,韵母声调与除一样。本意为宫殿的台阶。看看阜字,非常象台阶。又如刘禹锡《陋室铭》:“苔痕上除绿 草色入帘新”,除就表示台阶的意思,台阶无人行,生青苔了。“除”后来演变成清除、去掉、打扫的意思,如除恶务本(《书·泰誓》)、“然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。”《战国策·燕策》,“除”继续引申为除灭的意思,如“诛乱除害”《史记·秦始皇本纪》。

6、再来看“乱”字,小篆为。左右结构,左边上方象手如爪,下面也是手,去掉则两个手后,余下的读SI,架子上的丝。本意就是把乱丝理清。始乱变不乱的意思。与“除”有异曲同工之妙。如做十字绣。“乱”引申出治理的意思。如予有乱臣十人。(《论语》),不能理解为捣乱的臣子,应理解为治理得意思,能理乱的臣子十人。要注意“乱”字与别的字组合,所用的环境解这个字。如“乱政”, 有治理政务,使政务清明之意,也有干扰、败坏政治的意思,关键在于使用环境来取决。“乱”有扰乱;打乱;使之乱的意思,如行拂乱其所为(《孟子·告子下》);沽名乱政(清· 张廷玉《明史》);与江水乱(宋· 陆游《过小孤山大孤山》)。“乱”还有淫乱,玩弄的意思,如始乱之,终弃之(元稹《会真记》)。“乱”还会引申为混乱,无秩序。《三字经》中“除隋乱”就有除去隋朝分崩离析的混乱局面的意思。

7、“创国基”的“创”字。小篆。左右结构,右与刀有关,左CHANG韵母与CHUANG同,但声调不一。“创”有两个发音,一是发CHUANG一声,与CANG比较一致。伤口,创伤的意思。如项王身亦被十八余创(《史记·项羽本纪》);“秦王复击 轲,被八创(《战国策·燕策》);不呼则杖其背,尽创。(高启《书博鸡者事》)。二是CHUANG四声,始造的意思。如创始也(《广雅》);君子创业垂统为可继也。(《孟子》);先帝创业未半而中道崩殂(诸葛亮《出师表》)。《三字经》中“创国基”就是这个意思。唐文治先生最爱读《出师表》,唐先生的学生陈以鸿九十多岁了,住在上海,也特别爱读。他读出来底气很足,声音洪亮,尤其在他身边,感觉气息象排山倒海一样,源源不断,有时间我们可以听听录音,看看录像,但和现场还是差很远。所以我们说,吟诵就学老先生,我们要趁老先生们还健在,身体还活动的开,要好好亲近老先生们,听听他们怎么读书,只有现场听过,才有这么震撼的感觉。

(声明:以上文稿记录未经泰勒吴老师校对,仅供参考,详细内容以录音为准。)

大家还在听