介绍:

宣州谢朓楼饯别校书叔云(节选)

(李白)

弃我去者,昨日之日不可留。

乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

在另外的版本里,这首诗还有一个题目,叫作《陪侍御叔华登楼歌》。到底孰是孰非,我更倾向于前者,但这里就不深究了。

●狂放风格的极致:李白

和李白做朋友不会是一件愉快的事,幸好我们只是隔着一千多年的时间仰慕他。

李白虽然乍看上去仗义疏财,一掷千金,为朋友两肋插刀,但他只是努力想让自己成为那样的人,在本质上,他是高度以自我为中心的。高度的以自我为中心和彻底的不以自我为中心,都可以成就天才的诗人。李白是前者的代表,莎士比亚是后者的代表。在遥远的时空之外我们更容易欣赏李白,因为社会习俗的约束力量往往在他面前无计可施。一个人做人做得这样天马行空,写起诗来就更加天马行空了。

古人在送行的宴会上总要写诗来表达离情别意,诸如王维的“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”(《渭城曲》)、高适的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”(《别董大·其一》),这都是千古名句, 也是赠别诗歌的经典写法:有劝酒,有叮咛,有宽慰,都会把对方放在中心位置。但李白心里没有这些规矩,几杯酒一下肚,情绪往哪个方向上引,诗就往哪个方向上写,至于远行的人到底能在他的诗里占多大的位置,全凭运气。李白的这首送别名作《宣州谢朓楼饯别校书叔云》就是一个很好的例子,把狂放的风格发挥到了极致,虽然写的确实是送行的场景,但情绪的重点其实全在他自己身上。

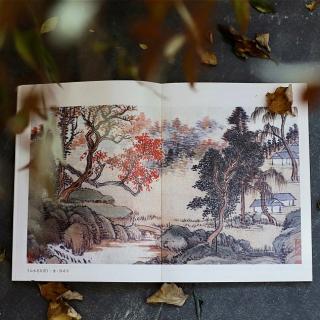

先来解释一下这首诗的题目。宣州,旧称宣城,在今天安徽省南部。谢朓是南北朝时期的南齐诗人,曾经做过宣城的地方官,他任职期间依山建的楼,人称谢朓楼。“朓”是古代天文学的一个术语, 表示晦日的时候月亮出现在西方天空。谢朓字玄晖,玄晖的意思是幽暗的光,晦日恰恰就是月光最幽暗的时候。古人名和字的含义相关, 你可以借这个小技巧解决古汉语里的很多小问题。

诗题中的饯别,就是告别聚餐。校书,是校书郎的简称。校书郎是一个官职,隶属秘书省。唐朝实行三省六部制,但秘书省不在三省之内。所谓省,本义是皇宫,后来演变为官署,所以唐朝称为省的官署都在皇宫一带。读唐诗看到“省”的时候,记得要往中央官署的方向去理解。而今天的省的概念,比如安徽省、浙江省,是元朝和明朝确立下来的。

秘书省主管皇家的图书档案工作,这是东汉开始的传统。那时候的图书档案全靠手抄,很多都被皇家收藏,外人看不到,所以称为“图书秘记”,简称秘书。现代汉语里的“秘书”这个词,就是这么来的。在秘书省里负责编辑、校对的官职,叫作校书郎,品级在正九品上,是真正意义上的九品芝麻官。但是这个职位经常用来安置那些刚刚通过科举考试的人,离皇帝和权力中心都不远,前途好,而且做的事情不是政务性质的所谓俗务,所以很受读书人的青睐。李白同族当中有一位叔父, 叫作李云,当时正在担任校书郎,这就是李白诗题当中的“校书叔云”。

●披头散发的象征意义

整首诗都很口语化,感觉是情绪积压了太久,突然有了一个发泄的出口,就一发而不可收。而且诗里好几处典故和词语很容易被人误解。在“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”一句中,东汉学者们把东观, 也就是皇家图书档案馆比作蓬莱仙山;“文章”并不是指写文章的文章,而是指美丽的花纹,引申为华彩、绚烂。为什么要这样理解呢?因为“蓬莱文章”的“文章”对应的是“建安骨”的“骨”。

“蓬莱文章”说的是汉朝文学的璀璨风格,“建安骨”说的是曹魏年间建安文学的刚劲风格。后者被称为建安风骨,代表人物是曹氏父子和建安七子。如果李白写的是四言诗,“蓬莱文章建安骨”就应该写成“蓬莱文章,建安风骨”。接下来这位“小谢”是谁呢?既可能是谢朓,也可能是谢惠连,而且后者的可能性更高。南北朝时期, 南朝的谢家,也就是“旧时王谢堂前燕”里说的那个谢家,先后出了谢灵运、谢朓、谢惠连三位文学家,谢灵运被称为“大谢”,谢朓和谢惠连都被称为“小谢”。

现在你应该发现一个疑点了:“蓬莱文章”说的是汉朝,“建安骨”说的是东汉末年到曹魏初年,而两位小谢都是南北朝时期的南朝人。也就是说,小谢无论指的是谢朓还是谢惠连,所处时代都在“蓬莱文章建安骨”之后,但李白为什么说“中间小谢又清发”呢?既然是“中间”,那么“小谢”所处的时代就应该在“蓬莱文章”和“建安骨”的中间才对,但这明显违背事实啊。

其实,这是因为“中间”有一个很特殊的意思——“然后”。

“中间小谢又清发”实际应该是“然后小谢又清发”。所谓“清发”, 大意是清新、焕发,有生机蓬勃的感觉。

诗句为什么忽然提到这些古人呢?这是有传统套路的。“蓬莱文章建安骨”是夸李云,“中间小谢又清发”是夸自己。李云是校书郎,这正好是汉朝人眼里蓬莱仙山上的职位;校书郎在秘书省上班,是皇帝、皇子身边的文人,这又切合了曹氏父子时期的建安七子。李白自己是两位小谢的仰慕者,这里拿小谢自比,既切合了饯别所在地谢朓楼,又切合了自己是李云的晚辈。很难想象这样一首信马由缰的诗,用典可以用得这么妥帖。

接下来“俱怀逸兴壮思飞”的,既可以理解成“蓬莱文章建安骨” 和“小谢”这些古人,也可以理解成李云和自己,还可以理解成古人、李云和自己,仿佛古人和今人融为一体。诗句里的“壮思”很容易被误解成雄心壮志,其实它是才情饱满、才思敏捷的意思。和谢朓同时代的钟嵘写过一部文学史上的名著《诗品》,评价谢朓和谢惠连的诗时都用到一个“锐”字,就是指才气高、思路快。而这两个人的诗都是华丽、婉转的风格,走的并不是雄浑激昂的路线。

在“明朝散发弄扁舟”一句中,“散发”,顾名思义,就是把头发披散下来恢复自然状态。和“散发”相反的意象是“束发”, 即把头发扎好,这是礼数的要求。男孩子大约从十五岁开始束发, 把自己打扮得规规矩矩、端端正正的。你也许想到了王维那句“松风吹解带”,是的,散发和束发的关系,就是解带和束带的关系。诗人忍受不了现实生活的压力,想要放飞自我的时候,就会散发, 就会解带,而与散发和解带对应的生活,就是前边讲过的渔樵耕读。“扁舟”的意象对应的恰恰就是渔樵耕读当中的“渔”。这些都是套路,古诗读得多了,你就会发现,哪怕再天才的诗人,也离不开各种套路。

大家还在听