介绍:

直到15世纪,拜占庭帝国的最后岁月,土耳其商旅在乡郊问路,种地的农民仍然一抬头随手就指:“is tin polin."(城就在那边)。

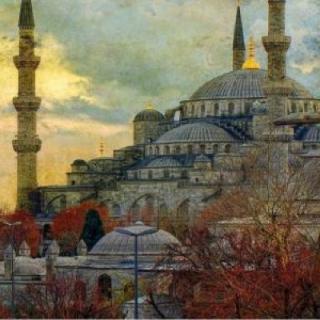

于是你来到了伊斯坦布尔,“就在那边的城”。没有人会以为你问的是另一座城,世上只有一座城市:伊斯坦布尔。何等骄傲的一个名字,城就在那边。

尽管连绵的城墙高达15米,但若由海路而来,在博斯普鲁斯海域蒸腾的水汽中遥遥观察,你会讶异这些城墙竟是如此矮小。因为城墙后就是无数的高耸塔楼与宽大的元老院和铺满白色大理石的柱廊。当然,还有索菲亚大教堂,人世智慧极至之所在。世界上有无数的城市都曾被人喻为“光明之城”,但是帝国的属民都会告诉你,唯独伊斯坦布尔是真正的光明之城、众城之母。

他们如此热爱帝国的首都,乃至于为它创作了一个母亲的形象,让她雍容地端坐在铜币的中央。这枚铜币,曾经通行于两个大陆,西起伊比利亚半岛,东至幼发拉底河。那是东罗马帝国的全盛时期,大家都知道,在用来购买橄榄的这枚铜币上,有那位母亲的祝福。

有意思的是,这座古城却始终是新的,就算城门上的砖瓦已经老旧得再也经受不起土耳其骑兵的最后一击,他们仍然以为这是座新城。

那是因为有一座更老的城市:罗马。当三三零年五月十一日君士坦丁大帝决定启用这座新都的时候,它一切建设的蓝本都来自罗马。罗马有元老院,所以它有;罗马有广场,所以它也有。他甚至按照罗马的规模,把全城分成14个行政区。

可是罗马还有7座山丘跟台伯河呀。于是他们艰难地在马尔马拉海边的山坡上指定出6座小丘,再从南边找一块微微凸起的地面权充第7座。至于台伯河的翻版,姑且就以里寇斯小溪凑数吧。

所以这座唯一的城市永远是另一座城市的样本。新帝国的新首都,是一个覆灭帝国的记忆。

大家还在听