介绍:

清平乐·检校山园书所见

[宋]辛弃疾

【作者简介】

辛弃疾,南宋词人,别号稼轩,历城(今山东济南)人。一生力主抗金,其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。

[原文]

连云松竹,万事从今足。拄杖东家分社肉,白酒床头初熟。西风梨枣山园,儿童偷把长竿。莫遣旁人惊去,老夫静处闲看。

[译文]

山园里一望无际的松林竹树,和天上的白云相连接。隐居在这里,与世无争,也该知足了。遇上了秋社的日子,拄上手杖到主持社日祭神的人家分回了一份祭肉,又恰逢床头的那瓮白酒刚刚酿成,正好痛快淋漓地喝一场。

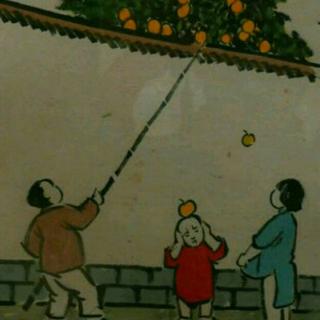

西风起了,山园里的梨、枣等果实都成熟了。一群嘴馋贪吃的小孩子,手握着长长的竹竿,偷偷地扑打着树上的梨和枣。别叫家人去惊动了孩子们,让我在这儿静静地观察他们天真无邪的举动,也是一种乐趣呢。

。

[赏析]

这是一首乡情词,上阕写闲居带湖的满足及安居乐业的农村生活景象,烘托静谧和谐的氛围。“连云和竹,万事从今足。”云雾缭绕,笼罩着生长茂盛、郁郁葱葱的松、竹,环境优美、生活舒适和谐,所以说“从今万事足”。上句写景,说山园的松竹高大,和天上的白云相连,饱含着赞赏之情,使人想到的是林木葱笼,环境清幽,准确地把握了隐居的特色。如果舍此而去描绘楼台亭阁的宏丽,那就不足以显示是隐居了,而会变为庸俗的富家翁的自夸。下句抒情,表现与世无争的知足思想。这两句领起全篇,确定基调。一“足”字,表达了词人对居住环境和生活的满足。“拄杖东家分社肉,白酒床头初熟”,是对“万事足”的补充说明,字里行间透露出生活的甜美温馨。从一个侧面来写生活上的“足”。上句说同邻里的关系融洽,共同分享欢乐。“拄杖”,表明年老。“分社肉”,是当时仍存的古风,四邻相聚,屠宰牲口以祭社神,然后分享祭社神的肉。下句说山园富有,李白《南陵叙别》有云:“白酒初熟山中归,黄鸡啄麦秋正肥。”如此说富有,意近夸而不俗。因为饮酒是高人雅士的嗜好,所以新分到了社肉,又恰逢白酒刚刚酿成,岂不正好惬意地一醉方休吗?

下阕摄取一个情趣盎然的生活镜头直接入词,更使此词具有浓郁的生活气息。“西风梨枣山园,儿童偷把长竿。莫遣旁人惊去,老夫静处闲看。”这既有很强的情节性,又具强烈的行动性和连续性。只是平常的几句话却有绘画的立体美,又有散文的情节美,稼轩运用语言文字功力娴熟,由此也可见一斑。下阕“书所见”,表现闲适的心情。“西风梨枣山园,儿童偷把长竿。”用“西风”点明时间是在秋天。“梨枣山园”,展现庄园内的梨树和枣树果实累累的景象,透露出词人对丰收的喜悦之情。“儿童偷把长竿”,是词人所见的一个场面,甚似特写镜头:一群儿童,正手握长长的竹竿在偷着打梨和枣。“偷”字极有趣味,使人仿佛看到了这群馋嘴的儿童,一边打着犁和枣,一边东张西望地提防随时准备拔腿逃跑。一个“偷”字,写出了贪嘴孩子的天真童趣和心虚胆怯、唯恐被人发现的神情。“莫遣旁人惊去,老夫静处闲看。”一“闲”字,指在“万事从今足”的心态下,作者觉得“偷梨枣”的儿童顽皮有趣,展现出作者的悠闲;轻快笔调之中,透露出他对当前生活的喜悦之情。一个“看”字,既有观看之意,又有看护之意,表现了诗人对“偷”梨和枣的儿童欣赏和爱护之情。

陆游乡居时曾说“身闲诗简淡”。作者的这首词,也是因“身闲”而“简淡”的。它通篇无奇字,无丽句,不用典故,不雕琢,如同家常语一样,而将主人公形象的神情活灵活现地表现出来,耐人寻味,这也正是它“简淡”的妙处。

大家还在听