介绍:

正音识字第102讲摘要:

1、号四诗,当讽咏,讽咏都是诗经的读法。这里简单介绍讽、咏两种读法,这两种读法代表诗经的一以贯之的读法。孔夫子教诗经诵诗三百诵读诗经、歌诗三百诗经拿来唱、弦诗三百诗经可以弹的、舞诗三百一边弹一边唱一边跳。所以大家清楚孔夫子教授学生们诗经的场景的话,孔夫子教学的场景是非常活泼的大家不要认为我们的传统教学是死板的。2、三字经记载当讽咏,曰国风。风加上言字旁就是讽,只是声调发生了变化。讽,左边言字旁和说话有关系的,右边是风既取声音又取意思。也就是说读书读的像风一样,中国的语言读书读的像风一样。一种读书方法念作讽。所以才有风声雨声声声悦耳,读出的声音像刮风一样。《说文》风,诵也。讽读时再慢些,这样就是当讽咏。在唐朝诗人白居易《游襄阳怀孟浩然》:今我讽遗文,思人至其乡。讽要拖长腔读。3、咏: 不管左边口还是言都表示与说话有关系,右边永取其声也取其意。所以咏是慢声长吟歌唱。《说文》咏,歌也,《尧典》也就是书经里讲歌咏言。咏言拖长腔来读。咏的歌唱腔还要长,为何诗经要拖长腔读、唱着来读。诗经的产生是唱着产生的。论语记载了孔夫子咏的场面“春暮咏而归”春天到了几个大人孩子到沂水去洗澡游泳,咏而归,一起唱着歌回来了。那是孔夫子所说的春和我们现在历法的春是否一致。孔夫子的春可以游泳的话不知是几月,孔夫子时代山东温度可能比现在高些。4、接下来学习“诗既亡,春秋作。喻褒贬,别善恶。作、恶是入声字。为什么说这十二个字非常了不起呢?诗亡春秋作春秋是无韵字诗经。大家有时间可以读一读春秋,字数不多很快可以读完。下面讲三传字数就多了,这句话是诗经和春秋当成一回事来看,近百年受西方观念影响诗经放到文学来读,文学院的学生会选篇读春秋的三传,学春秋的学生当历史来读,也是读选篇很少读原著。学到现在六经已经进入尾声,先学易经、书经礼经、诗经、再学春秋,这就是王夫子给我们建议六经或十三经学习的次第。现在介绍诗经是中国第一部诗歌总集,这样解释太窄化诗经。“诗既亡,春秋作”就将诗经作用描述的很清楚了。将诗经和春秋同样看待或者说春秋是诗经的延续,假如认为春秋是写历史,诗经也是写历史。过去史官写历史,孔夫子写的春秋和史官写的历史是不一样的。因为孔夫子写春秋是“喻褒贬,别善恶”和史官写法不同,孔夫子写春秋为春秋笔法。而且春秋笔法原文不多大概一万多字,春秋笔法非常简洁的手笔、平凡的语言寥寥几个字将历史表达出来。所以有孔子作春秋,乱臣贼子惧。孔夫子春秋笔法来自诗经。诗经里是喻褒贬,别善恶。春秋笔法就是诗经笔法。而且起到同样的作用都是:思无邪,将历史真诚、真实性展现给大家。这个和我们现在人将历史、将春秋是不一样的。孔夫子评价诗经是:“子曰:诗三百,一言以蔽之,曰思无邪。”我们评价春秋也是一样的,春秋万言一言以蔽之曰思无邪,真诚、真实该褒就褒该贬就贬、该善就善、该恶就恶清清楚楚展现给大家。接下来学习生字,诗既亡的既是已经结束的意思。

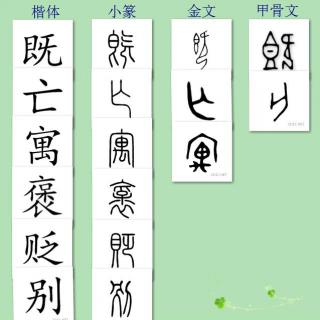

4.既: 从甲骨文看左边是一个饭桌, 右边是一个人头背向饭桌, 就是一个人刚吃完饭离开饭桌的画面. 原义是吃过吃罢. 引申: 完毕, 完了, 已经. 本文指已经, 结束. 5.亡: 下面的L读Yin,看字形式一个人进入隐蔽处。本义:逃亡,出走,躲避起来。《说》逃也。引申:消亡,死亡。中国历史上很奇怪,很早之前大家都是作诗的,都是讽咏着读诗的,可是说消失就消失了,此后的四五百年间人们都不会作诗乐,一直到屈原后才作诗。这大概也是和目前的情况一样吧。一百多年前,大家都是读四书五经,用吟诵的方式读书,可是新文化运动后人们都不读书了,吟诵也差一点也消亡了,幸亏有徐健顺老师带领团队采录挖掘,让吟诵读书法得以延续,但若是想恢复到百年前难度还是很大。6。褒:中间是保外面是衣,原义是衣襟宽大,包裹之义,发音也有包裹之义。引申:嘉奖,表扬。7。贬:左边“贝”钱财富,右边乏,缺少的意思。原义在;减少,财富减损。《说》损也。《尔雅》减也。本义:给与很低的评价。《春秋左氏传序》春秋以一字为褒贬,一个字确定褒贬,可见孔夫子归纳总结能力太强了。大家一定要好好读读《春秋》。8。《别》字形上看很恐怖,右边是一把刀,左边读gua剔人肉质致其骨也,一副用刀割骨头上的肉的画面。原义:分解。词语有分别,古人分别时心情很沉痛,因为分别后不知道下次什么时候再见面,书信往来也不方便,所以留下了很多写离别的诗,情调上都是很感伤的。引申:区别。

大家还在听