介绍:

魏蜀吴争汉鼎,号三国讫两晋

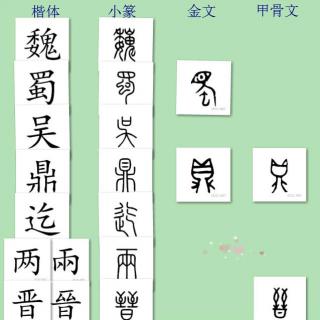

1、魏字属于左右结构,一边读作wěi,是曲折,顺从的意思,一边读作鬼,人死后为鬼,与归去的归一个读音,声调不同。后面魏成为抬棺

2、有时候读三字经用这么简短的文字把以前的国家,朝代说得很精准,佩服王应麟用字精准。

3、蜀是虫子有一只大眼睛,相当于蛾蝶类的幼虫,这是蜀的本意。音也来自幼虫发出的声音。说文解字中说蜀为蚕宝宝。后来变成国家的名字,魏蜀吴中的蜀是朝代的名称。

4、吴,口天吴,口ze吴与吴的原意更为密切,小篆中的吴底下为ze,吴的扣字是朝天的,是指是摇头晃脑地大声说话,本意为大声说话,喧哗之意。魏蜀吴中的吴是指地名,后来是指国家名字,更多的是朝代的名字。

5、当说到魏蜀吴的时候,要讲清哪个朝代的,不同的朝代,魏蜀吴的国家地盘不一样大,到了三国时期,魏蜀吴三国相对而言地盘较大,三部分组词了一个三足鼎立的态势。

6、三国鼎立,鼎原指吃饭的容器,后变成礼器,最后变成一个权力的象征,从大禹铸鼎后,鼎就变成了国家的象征,争汉鼎是争夺帝王的意思。民以食为天,吃饭时一件非常重要的事情,礼器用于祭天的时候也是需要食物的,争夺国家统一的鼎,也是争饭吃,例如问鼎中原,也是表示统一天下的意思。

7、号三国,三足鼎立,反映三国的艺术作品比较多,但看三国的历史还是要看三国志,三国演义属于小说,小说在原来历史的情况下进行了改编,古人写小说跟现代人又不一样,但仍然处于小说的地位,跟经史不能比拟,小说是集的一部分, 总体排列是:经,子,史,集,经的前面是蒙小,蒙小是系在经里面的,读了蒙小才能读经,小学终,至四书,蒙小之前要学的是知某数,识某文,知某数识某文之前要学的就是首孝悌,次见闻,首孝悌次见闻之前,要进行亲师友,习礼仪的教育,通过亲师友习礼仪来学习、落实首孝悌,亲师友习礼仪之前要劝学,要学习教之道,贵以专。“教”孩子们“贵以专”,“专”讲的就是孔孟之道。至此,让各位更明确三字经学习的次第。

8、读历史要读正史,三国鼎立时期的历史要读三国志,按照三国志说历史更为恰当,影视作品仅供参考。讲到四大名著时,有句话说:“少不读《红楼梦》老不读”《三国》,老了以后不读三国,年少无知的时候不读红楼梦。孔夫子讲经,到了现在也是管用,论语中孔夫子对老不读三国,少不读红楼也有言说,论语云:君子有三戒,少之时血气方刚,戒之在色。这就是少不读红楼跟经典的呼应,老不读三国:及其老也,血气既衰,戒之在得。年少时看红楼容易引起“色”,三国讲的是争斗,争汉鼎是争最高权力,年老需要修身养性,读三国会激起争鼎的最高愿望,太在意得,也是不合适的。

9、孔夫子告诉我们不同的时期需要读什么书,孔夫子一直教育我们修身,修齐治平也是修身。平时指让天下太平。读书为了当官,当官是为了修身齐家治国平天下,似乎读书时为了到达权力的顶峰,其实读书人不是为了做帝王,三皇五帝时代道统和政统是一体的,到了孔夫子时代,春秋不义战,但仍属于君子打法,到了战国开始混战,秦朝时的手段更不足取。所以说孔夫子所讲的平天下不是为了做帝王,是像饶舜禹那样的为百姓做事,春秋、战国、秦始皇时期的帝王所为,他是不赞成的。

10、在孔夫子周游列国时,曾经带着很多弟子一起去卫国,卫国即子路所在的国家,当时卫国的朝廷,卫公用了很多孔子的学生,卫公以孔夫子为木铎,让孔夫子做天下的鼎,但是孔夫子拒绝了。因为如果孔夫子做了天子或卫国国君,就会为中国历史树立了另一个榜样,这不是读书人所向往的,会表明读书人是靠不住的。他不可能去撺掇魏国国君的位置,也不可能作权力上的更替。孔夫子做到了天下的木铎,做了读书人的榜样,是道统的榜样,春秋时不再是像三皇五帝一样了,孔夫子为读书人指明了方向:以天下为道统。尧舜禹本来就是圣贤,经过大家推举成为公认的部落首领,但是到了春秋时,诸侯之间相争时,读书人应该怎样做?孔夫子为读书人树立了一个很好的榜样。平天下是指所有的读书人应该要维持道统,要使天下太平,这才是读书人的目标。

11、三国时争抢的局面不是读书人的所为,三国时也有读书人的榜样,夫子的后孔融代就做了一个很好的榜样,融四岁能让梨,悌于长宜先知,这是读书人的榜样。三国时期突出的人物是诸葛亮,他也是读书人的一个学习的榜样,现代人水煮三国,麻辣三国中,有损诸葛亮的形象,这是现代以利益为先导的形势下对诸葛亮的解读。

关于诸葛亮的解读要回到道统上,学习诸葛亮的忠,唐文治先生的传人,90多岁上海的陈以鸿老先生喜欢用唐调读出师表,要了解诸葛亮就要读出师表,我们也可以多吟诵诸葛亮的出师表。目前很多人评价诸葛亮以近三十年利益的心态讲这段历史,讲到刘备三顾茅庐时表现他的礼贤下士,求贤若渴,他亲自去找诸葛亮,诸葛亮第三次见刘备是故意的,意为太高身价,故意不出来,希望刘备更重视他,好给他一个好价钱,诸葛亮为自己做了一个最好的营销,这种说法是不对的。这种说法把读书人的气节都讲没了。只要我们认真读了诸葛亮的著作,就知道近三十年的评价是无稽之谈。三国时期应推崇的诸葛亮,他体现了读书人修身齐家治国平天下的理想。刘备明确若阿斗不行,诸葛亮可以取而代之,但他没有。诸葛亮坚守了读书人的忠诚。

12、魏蜀吴刘备更能代表汉朝的血脉,因为从曹操开始,后面立的天子很多属于傀儡皇帝,到了曹丕时称帝,改了汉朝的国号,成为曹魏,这个举动与诸葛亮一直辅佐阿斗的形象不一样,站在道统的角度,三大帝王推崇刘备,读书人推崇诸葛亮。因此,看历史应站在道统去看,不应站在功利的角度去看。对中国历史的角度也应该回到道统上来了。

13、讫两晋,周朝就有西周东周,这是以国都的位置来区分,汉朝的西汉东汉也是以国都的位置来分,说到两晋时,西晋东晋也是以国都位置来分的,但是西晋相对靠背面,东晋相对靠南面,东晋建都金陵(健康)(今南京),读书人应为平天下树立好榜样,以致讫两晋,三国最终归了晋,司马家族,司马迁,司马光是非常了不起的人物。西晋的时间只有五十多年,东晋只有一百多年的时间,东晋北面的地盘产生了五胡之乱,由十六国割据,历史上也成为五胡十六国。这时候,北方混战,东晋在南方偏踞一方,帝王在这个时期做了很多不好的举动。

14、蒙学阶段,三字经阶段,讲不好就成了弱肉强食的历史,会忽略诸葛亮的忠,甚至忽略了刘备的正统与仁慈,如果从近三十年利益的角度讲,三国时期就没有了一个好人物了,我们应该回归正统讲历史。

(声明:以上文稿记录未经泰勒吴老师校对,仅供参考,详细内容以录音为准。).

大家还在听