介绍:

第11讲(1月28日)

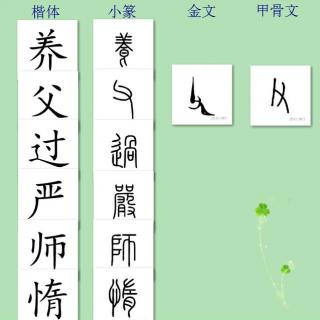

養不教 父之過 教不嚴 師之惰

大家讀這裏要注意,它又換韻了。韻字是:過,惰

養:大家看這個字的小篆、正體以及現在我們用的簡體和楷體。通過它的變化,我們就知道它是怎麽來的,以及它的大概意思。我們從“人之初,性本善”就開始講到這個羊。這裏“養不教”里又要提到“羊”。這羊的的確確在我們中華民族當中地位是非常高的。

這個字上面是“羊”,下面是“食”。

羊,羊的聲音,本身就是模仿羊的叫聲然後逐漸演變來的。當然它不是完全照搬那個叫聲。最開始的時候,可能跟那個叫聲比較接近。然後逐漸地演變演變,就演變成我們現在比較抽象的聲音。但這個“羊”的聲音還是與羊叫的聲音比較接近的。

我們這個字的聲音基本上是兩種:一種是擬音,是模仿那個東西所發出來的聲音來指正那個東西,這個“羊”就是模仿那個聲音出來的。第二種是擬形。羊的聲音來自於羊的叫聲。“養”的聲音,來自於“羊”。所以“羊”在這既表聲,也表意。變成上聲,是來自於吃羊食的那種享受的感覺。我們一起讀一下yang(三聲),大家一起好好想象一下吃羊肉、吃羊肉泡饃、吃全羊、烤全羊。一邊吃,一邊會發出什麽聲音呢?會說yang ,yang,yang(三聲)。一定是很開心,很快樂的。

這個字是上下結構。上面是“羊”,既表聲,又表意。羊有營養,所以讀yang(三聲)。下面是“食”,表示吃的意思。針對羊,我們可以做出多少吃的來呢?尤其是最近這幾天比較冷,我們恐怕吃這東西更合適了。我們可以吃羊肉,喝羊湯,烤全羊,吃羊肉泡饃,吃手抓羊肉等等。

吃羊的原意就是供養、奉養、撫育的意思。本文中稍稍做了延伸,是生育的意思。後來再延伸,有修養、教養、保養等抽象的意思。“養”的意思基本上在原有的基礎上產生的。所以大家讀yang(三聲)的時候,千萬不要忘了“羊”和吃羊肉,就可以聯想出一系列很好的詞出來。

教:大家看看這個字的形狀,初步可以猜出來,它像右手的形狀。第一個是甲骨文,第二個是金文,第三個是小篆。一般右手的形狀,前面沒有那東西。這前面還有一個東西,說明右手拿着東西。我們以前在學這個字的時候,也說過右手拿東西。我再將這個字的一邊貼一下,看是否與右手拿東西很相像。

它右手拿着什麽呢?拿着鞭子?拿着竿子?拿着教鞭?都是可以的。總而言之一句話是右手拿着個東西。好像在監督大家做什麽似的。

教育的“教”,表示有一個人拿着竿子嚴格要求大家怎麽做怎麽做。

今天主要看右邊。右邊是拿着那個人竿子的人。後來演變成反文旁。我們在《說文解字》裏面念pu。但它也是一個獨立的字。拿着竿子教大家行孝的那個人。那人是誰呢?或者是拿着竿子教大家有規矩的那個人是誰呢?那就是父親的“父”。我把楷體拿出來,大家就清楚了。

父:傳統文化裏面有一句話叫“棍棒底下出孝子”。今天我們學習的“父”與“教”的右邊那個pu是很相像的。拿着棍棒教子女的人,那就是“父”。到現在為止我們還有嚴父慈母的說法。嚴父的父,我們看它從甲骨文到金文,到小篆,到楷體的演變過程,我們就知道了。它和慈母的慈是完全不一樣的。

再三強調教育的“教”,突出的是教孩子行孝。也就是注重品行教育。“學”,注重的是知識和技能方面的教育。“父”和“母”,從文字學的角度來看,他們突出的角度也是不一樣的。

父親的“父”主要突出他的嚴厲。母親的“母”主要突出那兩點。是突出那個慈祥的概念。

另外再結合孟母的故事和竇父的故事。孟母的故事是處處顯示出母親的慈祥。而竇父有義方,到底這個義方是個什麽方,那是嚴方。從父親的角度來講,多做善事,多做好事,嚴格要求自己,嚴格要求自己的孩子。這是父親和母親,在古代所表現是不同的。當然,我們這個時代,父親和母親的表現有點趨同了。

看這個字,大家一看就知道上面很熟悉了,其中的左邊一看就知道是cuo,它與行走有關係。關鍵是解右邊。我再貼出右邊繁體字,大家就知道是什麽意思了。

左邊cuo演變成走之底,是半包形狀的。那麽小篆裏面的右邊,它與那個字比較接近,包括同音的。

鐵鍋的“過”右邊是否與這個字右邊形狀一樣的。還有“窩”下面那部分也是與這個字的右邊比較接近。

剛纔貼出來的這部分,後來簡化成“寸”字。但是它的意思還是要從wo、guo裏面去理解。當然,我們今天所學的這個字可以讀成guo,但是讀成去聲。表達經過、過去的意思。就是從這頭到了那頭就叫過。經過,過去。再發揮一下,超越,也是這個意思。

“力能扛鼎,才氣過人”。這個“過”就是通過、經過,引申為超過。這些都是比較好的,超出、勝出,給人感覺很褒義很開心的。但是要注意,我們的漢字很有意思。有句話叫作“物極必反,過猶不及”。

我們說超過可以,但是超過了頭,那就是做過了,過猶不及了。我們知道在行禮的時候,雙手是在胃和胸之間的,動作是“上不過眼,下不過膝”。好多人在行禮的時候,經常做過頭了,把手超過頭頂了。做過頭了,過猶不及了,這“過”又是什麽意思呢?就是“錯,犯錯誤”的意思。

大家想想,中國文化太有意思了。先是經過,再有就是超越,再引申就是做過了頭犯錯誤。我們現在說“過錯”。這過錯,就是做過了頭犯錯誤。“過錯”的“錯”和“過猶不及”的“錯”是不一樣的。不及的錯是我們後面要講的。懶惰的惰,就是不及的意思。你做事做得不夠,就是不及。做過了,就是過,就是錯。它們的意思是不一樣的。大家要注意。

養不教,父之過。這裏主要是講家庭教育。下面主要是講學校教育,家庭教育。

“教不嚴,師之惰。”大家首先要體會一下口氣。

“養不教,父之過。”“教不嚴,師之惰。”大家能夠體會到家教和師教的時候,哪個方面更加重要一些,或者更加強調一些。我們通過聲音來理解這道理。通過讀,更加強調家教。師教當然更重要的,但是大家要注意師教部分語氣要緩和很多。為什麽呢?“養不教”,全是仄聲字。“,養不教,父之過。”里只有“之”這個虛詞可以拖長一點,其它五個字都是仄聲字。“教不嚴,師之惰。”六個字又三個平聲字,三個仄聲字。

整體的語氣,很明顯,前面六個字要硬一些,下面六個字讀起來要軟一些。這就是家教和師教的區分。師教里,老師是我們聘請來的,對老師要尊重。假如對老師有不同意見的時,表達的語氣要婉轉一些、客氣一些。這和“父”還是有區別的。雖然說“一日為師終生為父”。這是一種比喻,我們對老師還是非常客氣的。所以說《三字經》的語言表達是很準確的。

到目前為止,我們已經學習了43個生字。解了43個生字。接下來,還有三個生字:嚴、師、惰。

嚴:從小篆到正體,我們一看,它還是比較接近的。上面是兩個口,中間是一個廠,裏面是什麽呢?裏面是勇敢的“敢”。“嚴”意思基本上是這幾個意思組合起來。

上面是兩個口。一個口,是與說話有關係。兩個口,更與說話有關係。《說文解字》裏面對這兩個口有專門的標註音。它的音有兩種標法,一種是xuan(一聲),相當於宣傳的宣。做宣傳是否要口呀,那當然要了。另一種是song(四聲訟)。起訴一件事情當然要口。我們在古代怎樣起訴呢?“這裏有冤啊!這裏有冤啊!”用兩個口來表達,這裏是誦的意思。

大家看小篆和正體字的“嚴”,就不難猜出它的意思。所以嚴的意思,首先是敢說。敢說為嚴。所以我們說“教不嚴,師之惰。”作為老師來講,那就是一定要嚴格,一定要敢說,敢說為嚴。這是最簡單的一種理解方式。

在簡化字的過程當中,把敢說的“敢”字給去掉了,只留了上面的一些形狀。

師:老師的師,師傅的師,還當作一個編制,師級。

這個字從小篆到正體還是比較一致的。它到楷體的時候發生了變化,主要是左邊發生的變化。

左邊這個有專門的讀音dui(一聲)。就是堆起來的小土山。把土堆起來叫堆這個音。

右邊這個字,它始終沒有變過,它也有讀音za(一聲)。包圍的意思。

左邊和右邊結合在一起,就是我們今天所講的“師”。dui是小土山,za是包圍。就是周圍都是小土山,表示眾多的意思。

“師”最初表示“多”的意思。

“師”,古代師是部隊里一個編制的單位。一個師的兵力多少人組成呢?各個時代是不一樣的。我們通常的說法是25000人為一師。群裏有很多是老師。假如你的學校有兩千多學生的話,相當於兩千多人站在一起的規模。當然那是學生,還小。我們講的是大人,那規模就更大了。

這個“師”,一個編制單位,表示“多,大”。2500人在一起。由此引發出很多的意思。包括我們現在說的老師,也是也表示多和大。怎麽表示多和大,孔夫子怎麽多和大?夫子弟子三千,那數字和這貳仟五百人相近。那“師”是不是只單純表示多和大?那也表示人的知識學問大,很多。

這個“師”由編制單位、規模,給我們的感覺是多和大,由此引申出我們今天本文當中的“師”,老師的意思。老師就是了不起,教了很多的學生,叫作桃李滿天下。同時這老師懂的也多,學問也多。

惰:左右結構。左邊是“心”,最後演變成竪心。右邊是重點。它很容易看出來。有一個手,手上拿着一個工具,底下是一個肉。我們講“有”的時候講右手拿肉。這個左手又有工具又有肉。大家要注意這個字。我們很容易讀成sui(一聲)。因為它是sui(隨)?的一個省略。

這個字表示做不到位。心也不到、動作也不到。最終就表示不恭敬的意思。再延伸就表示懶惰的意思。懶惰的意思就是本文當中的意思。“師之惰”什麽意思呢?是指老師的能力達不到,最主要的是他的心達不到。“師之惰”,具體也是做不到位。

與“惰”相反的是我們剛學的“過”。這“過”表示做過了頭,這“惰”表示不及,做不到位。大家注意它們的區分。

今天我們講的家教和師教就講到這裏。《三字經》里關於家教和師教,就用十二個字表達得很清楚了。

大家还在听